Молчание Агнес

25/08/2015

«Её тихие и невозмутимые картины были на деле продуктом личной духовной борьбы, которую она вспоминала потом, описывая этот период жизни».

Из поясняющей надписи на стене пятого зала выставки Агнес Мартин

Проведя два часа на выставке Агнес Мартин в Tate Modern, я вышел на забитый туристами променад вдоль южного берега Темзы и тут же испытал приступ паники. Кто все эти люди? Чего они хотят? Почему так громко разговаривают? Зачем всё это? Не могу сказать, что на меня в процессе разглядывания работ Мартин снизошло религиозное благоговение. Отнюдь. Но контраст между беловатой немотой Агнес Мартин и бурлением жизни у подножия Tate Modern, где висят плакаты, на которых имя художницы написано на фоне чего-то неявно-абстрактного, что не разглядеть, – страшно болезненный. Чтобы успокоить расшатанные нервы, пришлось перейти на ту сторону реки и скрыться в пустом Сити. Уик-энд всё-таки.

Да простит меня читатель за постыдное впадение в тон ресторанной критики, но выставка Агнес Мартин – одно из самых сильных арт-впечатлений последних лет. Её тишина смогла пробиться сквозь белый шум этой проклятой жизни, в которой невозможно остаться одному, помолчать, ни о чём не думая, долго глядеть в стену, приветствовать заглянувшую на огонёк медленную депрессию медленным беззвучным жестом, мол, заходи, чёрная псина, садись рядом. Да, всего этого тихого, и медленного, и одинокого хочется, но не можется. Ибо нет силы воли. Ибо мы жалкие создания. Ибо наше молчание в те редкие моменты, когда мы избавляем себя и окружающий мир от бессмысленных звуков, от отходов вечно взвинченной психики, от типа важных мыслей по поводу мироздания, есть молчание ягнят, а не молчание Беккета, сидящего в пустой запертой квартире с выключенным телефоном. Ладно бы молчали, когда нечего сказать, нет же, мы молчим, только если боимся – прежде всего, боимся пикнуть.

Friendship. 1965

Оттого почти невозможно писать об искусстве Агнес Мартин. Ну да, она абстракционист. Или минималист. Многие годы провела в полном одиночестве в своём мексиканском доме. Незаметно жила, не оброняя ни слова. Её уговаривали выставляться, не она сама. Да, непроявленная не-гетеро. Ещё при жизни сложился небольшой культ. Жила очень долго. Сейчас картины уходят за миллионы. Чуть не забыл – одно из редких исключений в all-male американском абстракционизме. Да и ещё: страдала шизофренией. Собственно, вот и всё, что можно сказать. Не описывать же цвета, оттенки и линии. И уж тем паче не болтать же на арт-жаргоне с примесью модного (уже не модного на самом деле!) идеологического волапюка – про капитализм, власть и символический капитал.

Постараюсь сказать здесь несколько слов об искусстве Агнес Мартин – но, скорее, о контекстах его. Пусть это будет текст-бублик, в центре которого пустота, то, что сказать нельзя, собственно, искусство. Попробую разные способы разговора и – абсолютно уверен – полюбуюсь на неминуемый провал собственных попыток. Так мне и надо, болтуну.

Попытка первая, историко-культурная, даже историко-антропологическая. Агнес Мартин родилась в 1912 году в Канаде в семье шотландских пресвитериан. Мне кажется, это очень важная вещь для понимания её тихого арта. Пресвитерианство – одна из национальных разновидностей кальвинизма, учения сурового, беспощадного, основанного на вере в Божественное Провидение, но в то же время невероятно демократичного.

John Henry Lorimer. The Ordination of Elders in a Scottish Kirk. 1891. National Gallery of Scotland

Шотландия, где в XVI веке усилиями Джона Нокса появилось пресвитерианство, в конце XVII столетия была – при всей своей чудовищной бедности – одной из самых образованных стран в мире. Понятно почему: верующим положено самим читать Библию, самостоятельно обсуждать прочитанное, пусть и под руководством священника, соответственно, с самого детства их надо учить грамоте, пониманию текста, умению обращаться со словом. Из всех христианских церквей именно протестантизм (и его разновидность, кальвинизм) имеет самые близкие отношения со словом, самые интимные, что ли. Почти всеобщая грамотность шотландских простолюдинов получила зеркальное отражение в великих университетах Эдинбурга и Глазго, где несколько десятков лет спустя зародилось великое Шотландское Просвещение. Без фанатика Нокса не было бы ни Давида Юма, ни Адама Смита. Но – в то же самое время – неистовый, мрачный, жестокий пыл кальвинистов погубил тысячи, даже десятки тысяч людей. Шотландия до второй трети XVIII века была похожа на теократию нынешнего иранского образца, а последней жертвой законов против богохульства стал несчастный студент-теолог Томас Айкенхэд, повешенный по приговору церковного суда в Эдинбурге в 1696 году. Это было через четыре года после печально знаменитого процесса в Салеме, который вроде бы закрыл историю охоты на ведьм. Если в самóй Шотландии пресвитерианские изуверы еще как-то сдерживались, то вот за пределами её они убивали столько, сколько хотели. Призванные окормлять паству на небольшом заполярном норвежском острове Вардё, шотландские священники за сто лет пребывания там сожгли более ста человек, преимущественно женщин, за колдовство. Это преступление фанатиков так и забылось бы, не поставь здесь Луиза Буржуа и Петер Цумтор великий мемориал жертвам пресвитерианского рвения. В этом сюжете вот что важно – мемориал, который построили два известнейших в арт-мире человека, находится на краю земли. Увидеть его затруднительно, добираться далеко, а местных жителей на Вардё совсем немного. То есть перед нами молчаливый жест, обращённый скорее к Богу, нежели к людям. И это жест укора: что же ты, давший нам жизнь и давший нам Слово, с нами сделал нашими же руками?

В отказе от шума, от слова я вижу исток искусства Агнес Мартин. Бог был Словом, Бог дал людям Слово – кто, как не ребенок из пресвитерианской семьи, это знает? – но он же во имя этого слова людей и убивает, причём их же руками. Это порочный круг, из которого в рамках христианства не выйти. Отказ Мартин от антропоморфных, биомофрных фигур в живописи есть опосредованный отказ от слова и от носителей этого слова. За этим решением следует тишина; исчезает фигура Бога, не только Ветхозаветного Бога протестантов или похожего на него неумолимого пресвитерианского Бога, нет, Бога вообще. С Богом исчезает Слово. Со Словом исчезают люди. С людьми исчезают антропоморфные фигуры, затем ландшафты и биоморфность как таковая. Остаются лишь цвет и линия. И молчаливое следование Дао. Или – осознание пустоты мира. И здесь вспомним еще два факта из биографии Агнес Мартин. В учительском колледже Колумбийского университета, где она училась в начале сороковых, Мартин слушала лекции Дайсэцу Судзуки, того самого, что познакомил Америку (а посредством её литературы и искусства и весь Запад) с дзеном. Агнес Мартин видела в дзене не религию, но определенный способ восприятия жизни – и этическую основу существования. Позже она обратила свой интерес к даосизму. Очень важно, что обе эти религиозно-философские школы не доверяют слову, предпочитая ему безмолвие, тишину, пустоту и сосредоточенность. Однако недоверие к слову у Мартин сильнее любого дзеновского; именно здесь можно углядеть влияние пресвитерианства. Не будь за этим недоверием безмолвной упорной страсти, абстрактные вещи Мартин оставались бы приятными глазу декоративными поверхностями, предназначенными для украшения головных офисов банков и лофтов преуспевающих финансистов.

Untitled. 1959

Попытка вторая. Политэкономическая, предпринятая даже с точки зрения социальной критики. Я так и не смог соответствовать арту Мартин. То есть отчасти да, конечно, но только отчасти. Причин тому несколько, но главная – или я хочу так думать, что главная – такая. Пока я ходил по выставке, мне в голову время от времени закрадывалась неприятная мысль: «Повесили бы такую картину в офисе банка или нет?» Мысль эта нехороша по разным причинам, даже если применять её не к действительно духовному (ой, несколько испугался, используя это слово, но по-иному не назовёшь) искусству Мартин, а к тем абстрактным художникам, которые точно знают, на какого именно покупателя работают. И на какой сегмент рынка. Всё-таки искусство, даже самое коммерческое и проч., оно… ну не хочется выглядеть романтиком, но оно всё равно хотя бы немного о другом. Это как если ты сочиняешь саундтрек к коммерческому фильму, всё вроде понятно – параметры, форматы и даже звучание, но всё равно хоть что-то такое подпустишь. Стартуешь из точки art for sale, но неизбежно приходишь к точке art sales. То есть продают именно искусство, как феномен чего-то другого, как отчасти вещь в себе, а не кока-колу, сделанную потому, что именно кока-колу надо производить для публики, жаждущей кока-колу. У искусства, даже самого коммерческого, своя логика, не совпадающая стопроцентно с логикой маркетинга. А уж про Агнес Мартин и речи тут нет. Какой такой рынок?

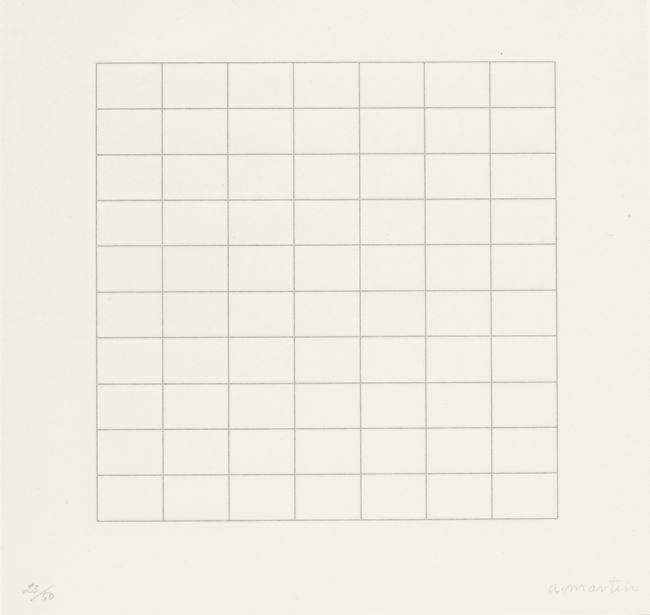

Тем не менее в 2015 году на аукционе Phillips вещь Агнес Мартин, представляющая собой белое полотно, на котором карандашом нанесены геометрические линии, продана за четыре миллиона двести тысяч долларов. Так что здесь стоит поговорить не о коммерческих интенциях художника, а о коммерческом потенциале её художества. О том, почему именно абстрактный арт так часто украшает кабинеты и конторы финансистов. Другие толстосумы активно покупают и прочее искусство: стальные короли испытывают слабость к мясному Рубенсу, нефтяники – к символистской живописи, политики – помимо героических портретов – обожают постимпрессионистические ландшафты. А вот финансист – пусть даже у него дома сам Снейдерс висит или Кирико – притащит в свой банк и выставит на радость обираемым им людям Ротко. Или картину, сделанную «под Ротко». Или «под Кандинского». Или – что ещё лучше – просто тихую геометрическую абстракцию, не раздражающую глаз даже простака, а то и просто принимаемую за часть декорации, фрагмент обоев или билборд, случайно оставшийся после рекламной кампании прошлого года. И, увы, работы Агнес Мартин проходят у среднедумающего высокодоходного финансиста по этому департаменту.

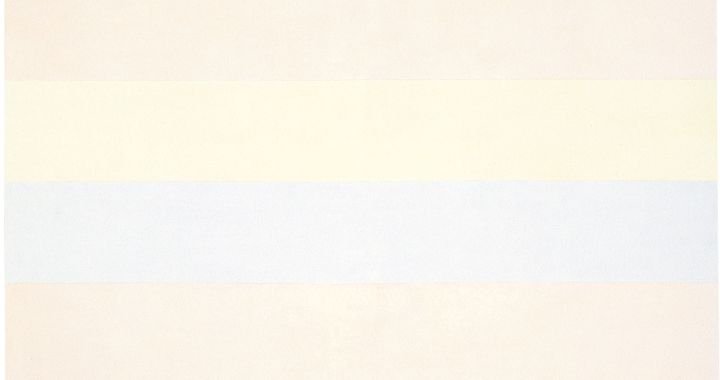

Untitled #1. 2003

Так но почему же? Отчего абстракция столь прочно завоевала сердца и умы людей, чья работа – делать деньги из денег? Ответ прост. Характер деятельности финансиста таков, что он работает с абстракциями, с функциями, даже с функциями функций. Сами деньги – уже, как известно, функция. Деньги в банковских операциях – функция вдвойне. Деньги в финансовых спекуляциях – это уже функция заоблачной степени. Чем более бестелесны, отдалены от низменной жизни операции с уже самими по себе бестелесными функциями отношений собственности, тем больше этих функций – говоря попросту, денег – в кармане финансиста. Любуясь абстракцией, он любуется принципом абстракции (так как он понимает его): никаких докучливых людей, их тел, их запахов, их шума, их жизней и смертей, никаких животных и растений, никакой природы, которая того гляди выкинет что-то непотребное, ничего антропоморфного, зооморфного, биоморфного. Всё чисто. Всё абстрактно. Плюс хорошая инвестиция, по сути, самая символическая инвестиция в мире – вложить деньги в покупку абстракции. А если ещё повесить такое полотно – но побольше, побольше размером! – на стену банка, то это же вообще стейтмент. У нас тут чистые руки. У нас всё хирургически чисто вообще. У нас тут ничего человеческого, никаких страстей, никакой заразы, ничего личного, чисто бизнес, сплошные функции. По мановению руки вы станете со-участником нашего рая функций и абстракций. Тут вежливо и прохладно – отдайте нам деньги, и вы сами это почувствуете.

On a Clear Day. 1973

Попытка третья. Историко-культурная, даже отчасти искусствоведческая. В небогатой биографии Агнес Мартин есть одна важная деталь. Она занялась искусством в возрасте тридцати лет. Мартин была уже сложившимся человеком с определённым кругом представлений, правил, интересов и так далее; соответственно перед нами не романтический порыв юного создания, а обдуманный выбор. В то же время это не рисование акварелек на пенсии после сорока лет безупречной службы в страховой компании. Делать арт Мартин стала только потому, что для неё это была прежде всего духовная практика, а потом уже всё остальное. В этом смысле она продолжила традиции абстрактного искусства раннего героического периода – когда за нефигуративной живописью стояла система мистических, религиозных или хотя бы философских взглядов. Как у Кандинского, к примеру.

Так вот, начав рисовать в тридцать лет, Агнес Мартин оказалась в ситуации, когда «нулевой цикл» её знания об искусстве был связан не со старым искусством, не с «реализмом» даже, а с модернизмом и авангардом. Думаю, для тех на Западе, кто начинал в 1940-е, естественной, натуральной зоной эстетического обитания был именно модернизм. Он существовал в их головах по умолчанию. Это значит, что функцию мишек Шишкина или волн Айвазовского, по которым тащилась влекомая репинскими бурлаками баржа, выполняли уже постимпрессионисты, сюрреалисты, абстракционисты и прочие. Революционеры – а Агнес Мартин была самым радикальным революционером, ибо безмолвным – отталкивались от этого уровня, его отвергали как естественный и натуральный. Оттого и абстракция, и стремление к слабо различимым светлым цветам, и дистанция. Мартин не отвергает традицию, а уходит от неё всё дальше и дальше, чтобы с расстояния, в тумане видеть только слабые очертания модернизма. Чем дальше, тем ряды картин Пикассо, Дали, Сезанна, Миро кажутся тонкими горизонтальными ниточками, протянутыми в дымке. Собственно, это и есть нарисованные карандашом геометрические линии на картине Мартин, проданной за миллионы на недавнем аукционе. Покупатель догадывался, во что инвестирует – в функцию от Высокого Модернизма, в абстрактное его выражение. Он не прогадал.

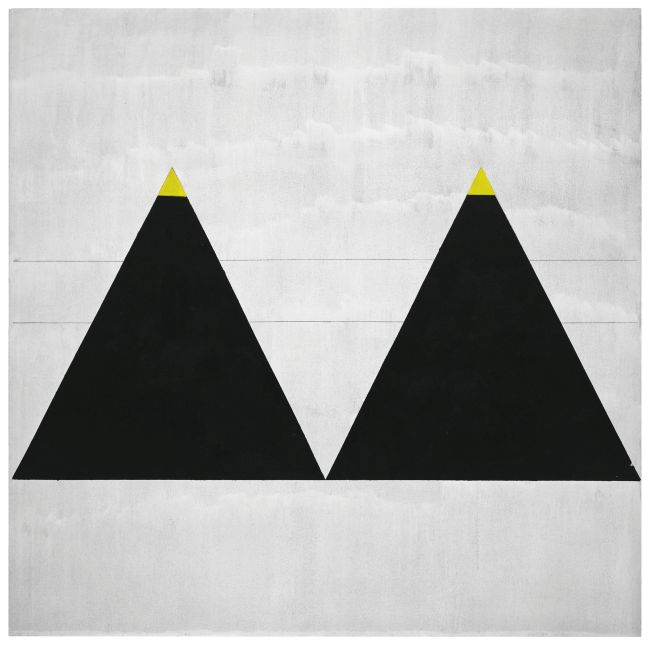

Untitled #10. 1990

Попытка четвертая. Эстетическая, увы, немного в духе ресторанной критики. Отрывистая.

a. Восхитительные работы в третьем зале выставки. Именно здесь становится очевидным, что Мартин большой художник и что интенционально её искусство – не для финансовых институций. Её зрелый период – учитывая, что Мартин стартовала очень поздно – странным образом начинается с самого не её искусства. В те годы, в конце пятидесятых, Мартин переехала из своего молчаливого одинокого дома в Мексике в Нью-Йорк, где её делами занялась знаменитая галеристка Бетти Парсонс, а соседями по студии в нижнем Манхэттене стали Джаспер Джонс, Элворт Келли, Роберт Индиана, Барнетт Ньюман. (В 2003 году, уже перед смертью, Мартин вспоминала: «Я дружила с Барнеттом Ньюманом. Мы говорили о Пикассо, который был хорошим художником, так как он много работал. Но у него было много дурацких идей. Мне нравился Энди Уорхол, но я боялась его друзей»). Так вот, от бестелесных, нематериальных абстракций Мартин перешла к довольно грубому, вещественному искусству, включая даже нечто вроде скульптур – ну, или «объектов», что ли – сделанных с применением строительного мусора, мощных старых гвоздей, корабельных досок с рядомстоящей верфи и так далее. Мартин провела в Нью-Йорке десять лет, пока внезапно не собрала свои вещи и отправилась полгода путешествовать по Америке на фургоне. В одиночку, конечно. Потом она опять осела в Мексике, в ещё более безлюдном месте, где и прожила до самой смерти – больше сорока лет.

Нью-Йоркский период был поворотом в сторону, который она оставила точно так же как оставила Нью-Йорк, но вещи здесь мощные, показывающие, что было бы, окажись Агнес Мартин «просто хорошим художником». А она была другим.

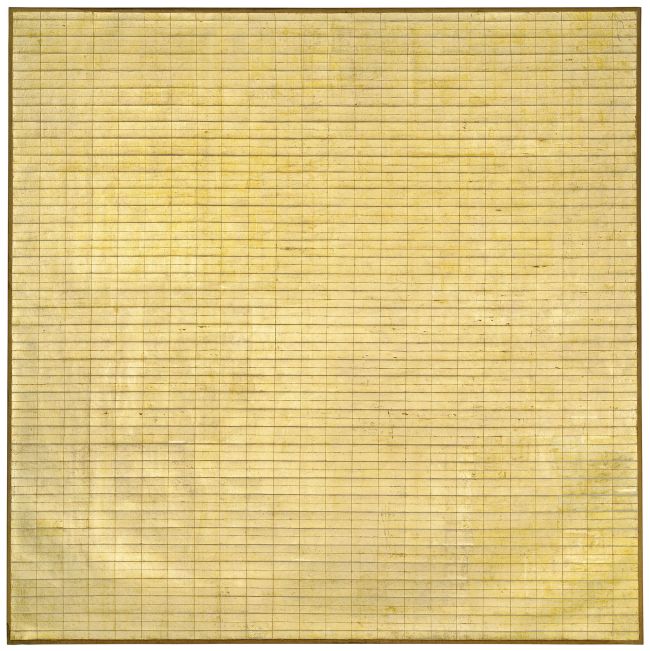

b. Четвёртый зал и далее. Отказ от изгибистых линий в пользу прямых: горизонтальных и вертикальных. Середина шестидесятых – переход к светло-серым однотонным картинам, тщательно разлинованным карандашом в сеточку. Это уже чистая абстракция, основанная на репетитативности. Странно, что эта репетитативность не порабощает, не сковывает, не делает процесс восприятия механическим; странным образом она освобождает. Так, видимо, и задумано. Освобождение через дисциплинированное расчерчивание холста.

c. Любопытна проблема перцепции такого искусства. С одной стороны, о нём интереснее думать, чем на него смотреть, ведь на этих холстах как бы «ничего нет». С другой стороны, на эти штуки смотришь долго и как бы не думаешь. Так сходятся две крайности. Как раз об этом – серия расчерченных принтов в пятом зале. Там же цитата из Мартин: «эти эстампы выражают невинность сознания. Если ты следуешь за ними и делаешь своё сознание таким же пустым и спокойным, как и они, – и в то же время узнаёшь здесь свои чувства – ты поймёшь, что целиком соответствуешь этим работам» (1975). Серые линии разлиновки этих работ – самое духовное и возвышенное искусство, которое я когда-либо видел.

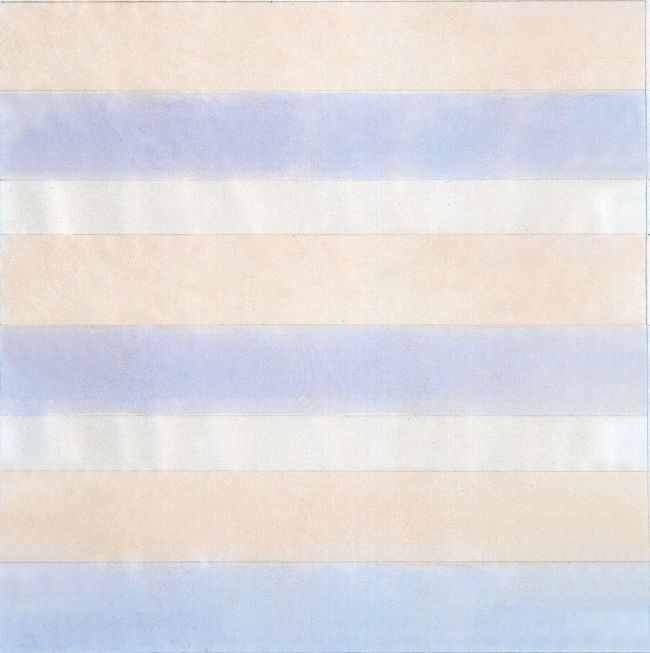

d. Огромные, расширяющие и без того большое пространство седьмого зала картины, выдержанные в нежных цветах потёртого временем мрамора или гранита. Вообще же, как и в восьмом, и в девятом зале, совершенно непонятно, что и как об этом писать. Может быть, так и делать текст: начинать в одном ключе, бросать, потом в другом и так далее, чтобы в конце расписаться в невозможности это сделать?

Untitled #10. 1975

Попытка пятая, гендерная, отчасти псевдо-феминистская. Сколь бы ни был продвинутым мир американской арт-богемы пятидесятых и шестидесятых, женщины там были в основном на подхвате. Разве что Леонора Тауни, знакомая Мартин по Нью-Йорку шестидесятых, но её учил еще Мохой-Надь и Александр Архипенко, да и вообще она как бы по рукодельной части, эдакая арт-Пенелопа, пряла и ткала. А так женская роль среди мужчин-революционеров, от битников до абстрактных экспрессионистов и поп-артистов, была проста. Роль подруги революционера или одного из инструментов арт-революции. Мартин чуть ли не первая в этой среде делала собственное дело, вступив в населённый мужчинами космос арта в своём тройном скафандре – скафандре женщины, скафандре несознавшейся лесбиянки и скафандре скрытого шизофреника. Она двигалась в этом космосе грациозно, безмолвно, безукоризненно.

Untitled. 1977. Fondation Hubert Looser