Робинзон: два в одном

18/03/2015

В Лондоне этой весной предпринято несколько параллельных попыток реконструировать буржуазный вкус. Я имею в виду, конечно, не сам город и образ жизни его обитателей – они сами по себе есть поражающая воображение репрезентация middle-class-everyday-life-in-progress, – а тот факт, что в двух лондонских музеях намеренно (или ненамеренно, неважно) собрали множество исторических свидетельств буржуазных представлений о «прекрасном». А «буржуазия» (забудем на какое-то время об отличиях этого термина от обманчиво нейтрального «среднего класса») создала современный мир, в котором подробные реконструкции её вкуса возможны. Наш мир. Потому следует о таких реконструкциях говорить.

Собственно, попыток три. О первой – выставке «Inventing Impressionism. A Man Who Sold a Thousand Monets» в Национальной галерее – я уже писал здесь. Там речь шла о Поле Дюран-Рюэле, арт-дилере, галеристе, энтузиасте, подвиг которого даже не в «изобретении» импрессионизма как бренда, как многосоставного товара, нет, он сделал гораздо больше – Дюран-Рюэль заставил буржуа признать, что импрессионизм и есть самое подходящее, отвечающее его ожиданиям и требованиям искусство. В таком качестве импрессионизм остаётся по сегодняшний день. Любопытно, что поворотным пунктом в карьере Дюран-Рюэля был 1870 год, когда он, спасаясь от наступающих на Париж пруссаков, бежал в Лондон, где его познакомили с Клодом Моне и Камилем Писсарро. Так галерист увидел искусство, продвижению и продаже которого он потом посвятил несколько десятков лет своей жизни. В том же Лондоне в начале XX века Дюран-Рюэль устроил огромную выставку импрессионистов, своего рода парад триумфаторов в побеждённой столице. Вопрос только в том, действительно ли эта столица была побеждена?

В Tate Britain – две параллельные выставки, которые пытаются ответить на наш вопрос. Обе работают с местным, британским материалом, но, за небольшим исключением, обходят главное из местного арта второй половины XIX века, то, что было бы не стыдно положить на Весы Высокого Искусства, – прерафаэлитов и движение Arts and Crafts. Конечно, ни количественно, ни качественно, ни (спасибо, Дюран-Рюэль!) по оптовой и штучной стоимости работ Россетти, Хант и Уильям Моррис не перевесят Ма(о)не и Ко на Страшном Арт-Суде, но по крайней мере тут есть о чём говорить. Но вот вся остальная островная арт-продукция эпохи, когда Британия правила морями, немалой частью суши и производила почти всё, в чём нуждался тогдашний мир, – она вызывает почти исключительно исторический интерес. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. На второй взгляд уже не совсем так кажется – но для этого надо посетить выставки в Tate Britain. Что я и сделал.

Thomas Longmore and John Hénk. Elephant. 1889. Lead and tin glazed earthenware (majolica) © Thomas Goode & Co. Ltd., London

Итак, их две и посвящены они, скорее, прикладному и отчасти даже декоративному искусству – не в смысле вышитых ручников, а в более широком значении «декорации, украшения, обстановки жизни». То есть искусству, декорирующему – и, соответственно, структурирующему – повседневную жизнь. Первая выставка называется «Salt And Silver: Early Photography 1840–1860». Вторая – «Sculpture Victorious. The Beauty And Power of Victorian Scultpture». Оба названия тонкие и остроумные, безупречно указывающие на то, что именно там выставлено. В первом случае речь идёт о ранних фотографиях, сделанных в технике «калотипии» (или даже «толботипии», по имени изобретателя Уильяма Генри Фокса Тальбота, William Henry Fox Talbot), где использовалась бумага, пропитанная нитратом серебра и раствором соли. Позже способ производства фотографии был изменён, так что «калотипия» осталась навсегда погребена в эпохе сепийных картинок, на которых оттиснуты однотонное белое небо, мрачноватая грязноватая архитектура и застывшие в пятнадцатиминутной аскезе бородачи, одержимые идеей оставить потомкам собственное изображение.

Roger Fenton. Captain Mottram Andrews, 28th Regiment (1st Staffordshire) Regiment of Foot. 1855© Wilson Centre for Photography

Salt&silver – это про технологию того, что здесь выставлено. В то же время в английском есть выражение pepper-and-salt, оно относится к цвету волос, переведём его как «с проседью». Тут уже намёк не только на возраст, тут ещё и любопытный социокультурный обертон. В Британии многие интеллигентные женщины среднего возраста, из тех, у кого в мировоззренческом рюкзачке перемешаны экологизм, феминизм и левый либерализм, отказываются красить волосы – протестуя тем самым против популярного культа молодости, ageism'a, настаивая на праве быть «настоящими», «натуральными», такими, какими они якобы являются на самом деле. Возможно, тем самым название выставки намекает на свою целевую аудиторию, однако более разумным было бы предположить, что главный месседж следующий: фотографии эпохи salt&silver стремились к крайней реальности, к просто правде, у них была установка, близкая сегодняшней субкультуре (если её так можно назвать) pepper-and-salt. Плюс не будем забывать, что salt and pepper, комбинация солонки и перечницы на обеденном столе, появилась в этой стране именно в викторианскую эпоху, то есть тогда, когда техника salt&silver царила в фотографических ателье. Ну и – совсем уже для эстетов – некоторые вспомнят превосходную американскую хип-хоп-группу восьмидесятых Salt-N-Pepa, команду весёлых и очень умных девиц, исполнивших сногсшибательный хит Let's Talk About Sex. Про секс на выставке кое-что есть, ибо люди с камерой в руках всегда испытывают непреодолимое желание запечатлеть что-то потайное и бесстыдное разом. Фотография есть разновидность вуайеризма.

Nadar Mariette. 1855. Salted paper print from glass negative

Художники – и отчего-то особенно скульпторы – тоже несколько в этом роде. Поэтому на другой выставке в Tate Britain, «Sculpture Victorious. The Beauty And Power of Victorian Scultpture», немало обнажённой натуры, в мраморе ли, в металле. Собственно, слово beauty присутствует в названии, более того, оно предшествует power, что, конечно, милый комплимент красоте и прекрасному вообще, но power здесь, конечно, поважнее. Это и про социальную власть, и про политическую, и про военную, и, конечно же, про экономическую. Вот здесь и возникает сюжет о буржуа. Но прежде чем мы к нему перейдём, обратим внимание на еще одну игру слов: sculpture victorious. «Изваяй торжествующих», или даже «Запечатлей в скульптуре победителей»; увы, русский язык не справляется с английским глаголом, который одновременно является существительным, обозначающим результат действия глагола. По-русски можно сказать «скульптура», но нельзя – «скульптурировать». А хотелось бы. Да, это действительно тонко: превратить викторианскую скульптуру в императив, обращённый к художнику, в приказ оставить в веках образ торжествующей державы, её богатства, её безграничных просторов, её застывшего в туповатом высокомерии правящего класса; только этот образ должен быть приятен тому классу, который на самом деле всё вышеперечисленное (кроме аристократии, конечно) создал своим умом, настойчивостью, трудом, авантюризмом – классу буржуа, или, как предпочитают здесь говорить, среднему классу. Получается, что если художнику отдают распоряжение запечатлеть, высечь в камне, изваять, отлить в металле, то power должно предшествовать beauty, как заказчик предшествует исполнителю. Но распространённый тогда и сейчас предрассудок что-то такое бормочет о романтических гениях, которые в условиях страшной нищеты творят Бессмертное Искусство. Такое заблуждение до поры до времени всем было выгодно: художникам нужна утешительная психотерапия, а буржуа, особенно английский в позапрошлом веке, всегда немного стеснялся происхождения своего достатка, да и самогó вида своей деятельности, сопряжённого либо с закопчёнными фабричными или пароходными трубами, либо с производством денег из денег же. Первое дурно пахнет и некрасиво выглядит (с точки зрения юной дочери буржуа, помешанной на Милле и Россетти), второе хоть и не пахнет, но сомнительно с христианской точки зрения. А без хотя бы внешнего следования христианской точке зрения юная дочь непременно убежит в натурщицы к патлатому художнику и выйдет позор и сплошное непотребство. Victorious королева Victoria не одобрит подобной распущенности.

Francis Chantrey. Queen Victoria. 1841. Marble© Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II 2014

25 апреля 1719 года в Лондоне был издан роман под длинным названием «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим». Через несколько месяцев выходит продолжение, явно сочинённое автором одновременно с первой книгой, «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и захватывающее изложение его путешествий по трём частям света, написанные им самим», а на следующий год – «Серьёзные размышления Робинзона Крузо». Шедевр Даниэля Дефо широко известен, он породил множество подражаний, интерпретаций, пародий, о нём сочинены исторические исследования, наконец, о Крузо писали серьезные социологи и исторические антропологи. При всем при этом публика на самом деле знает только первую книгу – о необитаемом острове, куда волею судеб попал несчастный Робинзон. Точнее даже, часть первой книги. Все помнят, как в течение многих лет Робинзон ведет нелёгкую жизнь одинокого колониста, он всегда в трудах, занимается земледелием, скотоводством, ремеслом, строительством, виноделием, он расширяет свою колонию до пределов острова, пока, наконец, та же судьба, на этот раз более благосклонная, не дарит ему напарника – каннибала Пятницу. Познания широкой публики по поводу романа Дефо обычно заканчиваются на этом. Но на самом деле дальше разворачиваются любопытнейшие события: под конец от прибывших на робинзонов остров уже не протолкнуться, следуют разнообразные приключения, в результате в распоряжении Крузо оказывается корабль, который привозит его в родную Англию. А там, о, радость, его ждет известие о немалом наследстве, только вот за ним нужно поехать в Лиссабон. Та же судьба устроила так, что в собственности Крузо оказалась прибыль бразильской плантации – ему остаётся только завладеть немалой суммой и с приятностью провести остаток жизни. Что Робинзон Крузо и принимается делать. На этом кончается первая книга. Вторая книга начинается с того, что тяготящийся идиллической деревенской жизнью небедный Крузо вновь отправляется в путь. Он посещает свой остров, где обнаруживает разросшуюся колонию, дела в которой обстоят неблестящим образом: в одной из стычек даже убивают Пятницу. Далее бродяжья кровь толкает Крузо в дальнейший путь: мыс Доброй Надежды, Мадагаскар, Бенгальский залив, Юго-Восточная Азия, Пекин и, наконец, в апреле 1703 года (напомню, в первое своё, роковое плавание Крузо отправился в 1651-м, за 52 года то того) он оказался на китайско-русской границе. Робинзон Крузо едет через всю Сибирь; пересказывать не буду и очень рекомендую эту часть книги – она исключительно любопытна и поучительна. Вот что должен был читать Дэвид Боуи, когда в середине семидесятых в компании Игги Попа ехал на поезде через весь СССР из Владивостока через Москву в Польшу. Впрочем, наверняка они там в купе Бог знает чем занимались. Что же до третьей книги о Робинзоне Крузо, то она есть моралистический трактат.

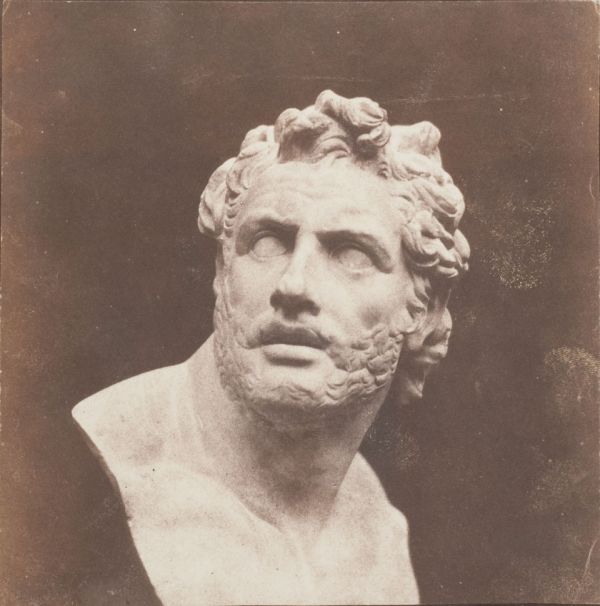

William Henry Fox Talbot. Plaster Bust of Patroclus. Before February 1846© Wilson Centre for Photography

Я вспомнил это великое сочинение по простой причине – в Робинзоне Крузо воплощён тот буржуазный дух, который восторжествует через сто с лишним лет после путешествия нашего бродяги через Енисейск, Тобольск, Нерчинск и Архангельск. Речь идет, конечно, о трудолюбии Крузо, его практичности, последовательности, умении из всего извлекать пользу. Об этом пишет, к примеру, в вышедшей два года назад книге «The Bourgeois: Between History and Literature» Франко Моретти (русский перевод Инны Кушнаревой опубликован в 2014-м в Издательстве института Гайдара). В то же время, – отмечает Моретти, следуя работам Джованни Арриги, Иэна Уатта и других, – обратной стороной сверхрациональности и сверхупорядоченности Робинзона является его иррациональность, авантюризм и даже глупая склонность к бродяжничеству: «первая часть “Робинзона Крузо” – идеальная иллюстрация авантюристской ментальности начального этапа международной торговли в современную эпоху с её “рисками не просто высокими и непрогнозируемыми, а по сути выходившими за горизонт рациональных капиталистических предприятий”». Действительно, если – имея в виду весь корпус сочинений о Робинзоне – задаться вопросом о том, чем же этот герой в жизни занимался и на чём была основана материальная сторона его существования (а потом и его семьи), то становится очевидно следующее. 28 лет на острове (на самом деле 27 – Дефо ошибся в арифметических расчётах) Робинзон Крузо мог положиться только на себя (с появлением Пятницы ситуация не очень изменилась), на свой труд, на своё прилежание и волю к размеренному порядку. Робинзон спасает себя тем, что рационально, шаг за шагом учится делать все полезные вещи на свете и параллельно он изучает остров – но знание его не отвлечённое, а совершенно практическое. Потомки Крузо колонизовали заселённый мир, чужие культуры, сам же он колонизует пустой остров, он – познавая – устанавливает контроль над Природой, заставляя её работать на себя. Перед нами действительно идеальный буржуа, превративший в XIX веке земной шар в остров Робинзона. Однако вся последующая жизнь героя Дефо – сплошные авантюры, странные происшествия, путешествия непонятно куда и зачем. Самое же интересное (это тоже отмечает Моретти), что на острове Робинзон Крузо своим трудом только выживает, а вот богатым, по возвращении в Англию, он стал благодаря внезапно свалившемуся наследству, происхождение которого указано очень ясно – это бразильская плантация, где трудятся рабы. Вот вторая сторона характера буржуа – он авантюрист, далекий от рационализма, он жестокий эксплуататор, наслаждающийся плодами чужого подневольного труда. Причем – и это важно – с исторической точки зрения одна сторона характера буржуа неотделима от другой; великие инженеры, изобретатели, фабриканты героического века промышленной революции соседствовали с искателями приключений, авантюристами, торговцами колониальными товарами и так далее. Буржуа-трудяга, великий эконом, неутомимый познаватель и открыватель всего для него полезного неотделим от буржуа – рискованного авантюриста. Викторианская Англия – не только лондонские адвокатские конторы, украшенные тяжёлыми обоями жилища среднего класса или тысячи коптящих небо труб манчестерских и шеффилдских заводов, это Индийская империя, гигантские состояния, которые сколачивали в колониях, это авантюристы, вроде знаменитого Ричарда Фрэнсиса Бёртона, путешественника, переводчика «Тысячи и одной ночи», солдата, этнолога, лингвиста, дипломата и – по меркам той эпохи, конечно, – порнографа. Возникает искушение сказать, что «Salt And Silver: Early Photography 1840–1860» – про Викторианскую Англию (и, шире, буржуазный мир XIX века) номер один, а «Sculpture Victorious. The Beauty And Power of Victorian Scultpture» – про неё же номер два. Или про Буржуа Номер Один и Буржуа Номер Два.

На первый взгляд, так и есть. Уильям Генри Фокс Тальбот придумал свою революционную технику запечатления окружающего мира, путешествуя по стране во время медового месяца. Тихое обывательское занятие и чисто буржуазное любопытство – вот что породило фотографию. В те времена заказывать художникам портреты близких, картины на полюбившиеся исторические сюжеты и драматические ландшафты мог позволить себе далеко не всякий; буржуа приходилось чаще всего довольствоваться копиями с известных работ либо совсем уже бездарными поделками. Но буржуа – вспомним Робинзона Крузо – страшно любопытен, последователен и, самое главное, он поклоняется реальности, пытаясь в то же время ей овладеть путем изучения, описания, каталогизации и использования. Фотография оказалась здесь как нельзя кстати. На выставке в Tate Britain мы видим пейзажи сельские и городские, архитектурные памятники, портреты, жанровые сценки.

Jean-Baptiste Frénet. Horse and Groom. 1855© Wilson Centre for Photography

Запечатлевая всё это, буржуа устанавливает над ним власть. Раньше такое могли позволить себе монархи, аристократия, католическая церковь. Сейчас же в мир пришёл новый универсальный класс (в той же книге Моретти есть тонкие рассуждения о том, что понятие «средний класс» при всем его лицемерии и ханжестве превосходно отражает его сущность – средний класс очень сложно определить как таковой, у него как бы нет своего содержания, он по сути есть то, что находится между «высшим классом» и «низшим», чем бы таковые ни были) – и он принёс с собой универсальные инструменты исчисления, запечатления, классификации, и в конце концов власти. В частности, фотографию.

«Sculpture Victorious. The Beauty And Power of Victorian Scultpture» о другом. Она об отвлечённом, о возвышенной китчевой красоте академизма, о разнузданном экзотическом ориентализме, о попытках современного буржуазному прогрессу искусства прикинуться чем-то изысканно старым. В Британии эта партия разыгрывалась между тремя игроками: академизмом, ориентализмом и неоготикой. Первый отвечал за официоз и «высокую красоту», которую буржуа пытался перенять у аристократии.

Harry Bates. 1891. Marble, ivory and bronze on marble base © Tate Presented by the Trustees of the Chantrey Bequest 1891

Второй – за иррационализм и буйную отвлечённую красивость. Третья опиралась на истерическую реакцию буржуазного индустриального общества на наступление века буржуазной индустрии. Эта массовая истерика породила культ болезненной красоты прерафаэлитов и лёгшие в основу неоготики рассуждения Рескина о неправильности всего за пределами милых английских садов, ремесленных мастерских, деревенских пабов и сельских церквей-кладбищ. Если на первой выставке нам показывают, как Робинзон XIX века прогуливается по острову и калотипирует всё, что, как ему кажется, может пригодиться в жизни, то на второй он уже где-то далеко от своего острова (который есть его дом; вообще стоит вспомнить знаменитую метафору Джона Донна о человеке-острове) – бродит по невольничьим рынкам Ближнего Востока и глазеет на обнаженных рабынь, сидит с томиком Мэлори на развалинах Тинтернского аббатства, везёт пряности из Индии, а то и вовсе прикидывается потомком Роже Монтгомери, сподвижника Вильгельма Завоевателя.

Джордж Оруэлл в своем знаменитом эссе «Лев и единорог: социализм и английский гений» утверждает, что настоящий англичанин – это Буржуа Номер Один, трудолюбивый англичанин, рыцарь здравого смысла, Робинзон Крузо на своем острове. Но чутьё подсказывает, что дело не обстоит таким образом; по крайней мере, Робинзон Крузо – авантюрист и рантье-рабовладелец – не менее реален.

Самое удивительное, что эта граница проходит не между двумя выставками. Как я пытался доказать выше, она проходит по каждой из них. В «Salt and Silver» немало снимков, не очень похожих на те, которыми бы украсил свой остров Робинзон XIX века. Скажем, «The Gowan (or The Daisy)», изготовленный в фотоателье Hill&Adamson. Нежные, изящные, неестественные позы двух отроковиц, закрытые глаза одной, траурно раскинутые руки другой – это всё рафинированнные прерафаэлиты, а не порядок и практичность. Целый зал архитектурных пейзажей современных европейских городов ещё укладывается в представления Буржуа Номер Один, но вот зал с названием «Epic» полностью посвящён всяческим экзотизмам – тут и снимки археологических редкостей Ближнего и Среднего Востока, и античные развалины, и, конечно, Иерусалим. Можно, конечно, сказать, что так, с помощью «калотипии», буржуа регистрирует, описывает, запечатлевает наличный мир, включая останки его истории. Всё верно. Не зря же во время одного из самых значительных событий в истории западной цивилизации, египетского похода Наполеона Бонапарта, республиканский генерал взял с собой – помимо армии и флота – около тысячи египтологов, рисовальщиков, гравёров и проч., чтобы описать древности Египта. Работа была проделана гигантская – и даже провал военной экспедиции почти никак не повлиял на результат. Альбомы с бесконечными рисунками и гравюрами, собранные в Египте старые обломки и прочие остатки великой цивилизации – всё это попало в Европу и заложило основу современной египтологии. Даже знаменитый Розеттский камень, хоть и оказался в руках британцев, но именно он позволил Шампольону расшифровать иероглифы. А теперь вообразим, что было бы, соверши Наполеон свой поход лет на сорок пять попозже, – тогда он привёз бы из него несколько восхитительных фотоальбомов.

Всё это так, и многие фото, собранные в зале «Epic», свидетельствуют о том же. Однако восточные и греческие древности снимались в середине позапрошлого века не только для прогресса наук (и даже искусств). В этом был жест Буржуа Номер Два, бродяги и авантюриста; и это не чисто британская история. На выставке можно увидеть пару снимков француза Максима Дюкана, журналиста, друга Флобера и Тургенева, путешественника, авантюриста, писателя, среди его книг есть любопытнейшая работа, название которой на русском звучит так: «Париж, его органы, отправления и жизнь во второй половине XIX века». Еще Дюкан был фотографом, в 1849–1851 годах он вместе с Флобером ездил по Востоку, отчёт об этом путешествии составили как он сам, так и его нормандский друг. И ещё в дороге Дюкан снимал.

Maxime Du Camp. Haute Egypte. Grand Temple de Denderah. Hypêtre construite sur la terrasse en 1852 épreuve sur papier salé à partir d'un négatif papier, contrecollée sur carton musée d'Orsay, Paris, France ©photo musée d'Orsay

Перед отъездом он прошёл краткий курс у знаменитого тогда фотографа Гюстава Легрея; снимки Дюкана исключительно интересные, а некоторые представляют собой произведения искусства – по крайней мере по сравнению с маловыносимой ориенталистской живописью того времени. Травелог Максима Дюкана «Egypte, Nubie, Palestine, Syrie», выпущенный в 1852 году, был одним из первых описаний путешествий, сопровождаемых снимками. Другой французский писатель, побывавший в Египте лет за шесть до Флобера и Дюкана, Жерар де Нерваль, встретил в Каире земляка-фотографа. В изданной позже книге «Путешествие на Восток» Нерваль рассказывает, как обратился к фотографу за советом в связи с тем, что его принуждали жениться на местной либо даже купить рабыню, иначе хозяева недвижимости отказывали ему в жилье. Что делать? – спросил писатель дагерротиписта. Ответ был настолько далёк от не только здравого смысла, даже от намёка на него, он был настолько прекрасен, что было бы преступлением не привести его здесь целиком: «Не женитесь, – закричал он, – и в особенности не вздумайте надевать тюрбан. О чём вас просят? Чтобы у вас в доме жила женщина? Прекрасная мысль. Ко мне приходит столько женщин, сколько я пожелаю. Торговки апельсинами в синих туниках, с серебряными браслетами и гривнами очень хороши собой! У них фигуры, как у египетских статуй: пышная грудь, точёные руки и плечи, округлые бёдра, стройные ноги. Если бы на них надеть древние уборы с головкой ястреба, перевязь вокруг плеча и дать в руку крест-анх, то они бы походили на изображение Исиды и Хатхор». Вроде бы строгий фотограф, а рисует словесные картины в духе самого что ни на есть ориенталиста Жерома! О нет, не только фиксировать существующие руины великого прошлого ездили ранние фотографы на Восток, далеко не только ради этого. Скажем так: если Уильям Генри Фокс Тальбот был Робинзоном на своём острове, то Максим Дюкан – Робинзоном в Пекине и в Нерчинске 1703 года.

С другой стороны, и «Sculpture Victorious» не только про эскапизм, буйство экзотики или псевдоклассическое псевдосовершенство. Второй зал этой выставки, «The Presence of History», наполнен скульптурами, которые должны были изображать Средневековье. Да-да, изображать не средневековые скульптуры (хотя в двух случаях выставлены просто улучшенные буржуазным разумом копии испорченных временем готических надгробий), а копировать само Средневековье, его дух. Дух, конечно, в представлении благонамеренных романтиков середины – второй половины XIX века. Никаких особых порывов, всё гладко, мило; Средневековье получилось таким… уютным, комфортным, хоть ставь на каминную полочку и наливай в рюмку послеобеденный портвейн. Более того, как сообщают нам сопроводительные надписи, большинство этих артефактов произведено на фабриках и в мастерских, они серийные, они – произведения искусства в эпоху машинной воспроизводимости. Особенно интересно то, что, имитируя возвышенное, рыцарское, высокое Средневековье, имитаторы не забывали о вещах прагматических – они использовали не серебро или даже бронзу, а более дешёвые металлы, которые с помощью технических ухищрений заставляли выглядеть благородно, старомодно и основательно.

Sir William Reynolds-Stephens. A Royal Game. 1906–11. Bronze, wood and stone © Tate Presented by the Trustees of the Chantrey Bequest 1911

И здесь мы переходим к понятию, которое примирит Буржуа Номер Один и Буржуа Номер Два, их вкусы. Это понятие «комфорт». В уже упомянутой книге Моретти именно комфорт назван главной целью усилий Робинзона Крузо на острове – и до какого-то момента уже за его пределами. Зачем Робинзону столько работать? Ведь уже через несколько лет он смог обеспечить себя всем необходимым, но нет, он трудился бесконечно, строгал какие-то палки и доски, выращивал злаки, плёл корзины и даже смастерил стол и стул. Можно, конечно, сказать, что это не Робинзон всё делал, а та самая открытая Максом Вебером «протестантская этика капитализма». Но дело вовсе не в этом. Робинзон устраивает остров по своему усмотрению, в конце концов, по своему удобству. Остров – его дом. В этом своем доме за неимением настоящего Робинзон ищет комфорта, в итоге он его создаёт. «Комфорт» – высшая цель буржуа; буржуа его изобрёл. Буржуа его реализовал. Буржуа распространил образ его на весь мир. Моретти пишет: «Буржуазный home – английский буржуазный дом – как воплощение комфорта. “В ходе XVIII столетия”, – пишет Шарль Моразе в “Буржуа-завоевателях”, – “Англия ввела в моду новый вид счастья – счастье сидеть дома: англичане называют это “комфортом”, и так это стал называть и весь остальной мир”. Излишне говорить, что у Робинзона на острове нет “дома среднего класса”, но когда он решает заняться изготовлением “тех необходимых вещей, которые я считал наиболее мне потребными, в особенности стула и стола, ибо без них я не мог бы наслаждаться теми немногими удобствами, которые были мне даны” или когда позднее заявляет, что “моё жилище сделалось для меня комфортным сверх меры”, он тоже со всей очевидностью идентифицирует комфорт с домашним горизонтом: стул, стол, трубка, записная книжка... зонтик!» А теперь вообразите, что для буржуа его дом, где можно наслаждаться комфортом, не только особнячок или квартирка на Бонд-стрит, в Норвуде или Паддингтоне, нет, его дом, в конце концов, – весь мир. Соответственно, пускаясь на авантюры в Индии, возя пряности через Малабарский пролив, спекулируя на бирже, поливая цветочки в собственном саду, фотографируя, подобно преподобному Доджсону, нимфеток или сочиняя книжку о старинных общественных установлениях городка, где он родился, – делая всё это и много что ещё, на самом деле двуличный буржуа декорирует свой дом сообразно своему двусоставному вкусу, в котором воплощена сама идея главной буржуазной ценности, комфорта.

Оттого можно бесконечно переходить из одной выставки в Tate Britain в другую и не чувствовать, что ошибся дверью. Пространство одно, оно почти идеально декорировано. Чтобы убрать это «почти», стоит прошагать минут сорок от Tate Britain до Национальной галереи за важным добавлением к нашему дизайну – двумя дюжинами миленьких ярких пейзажей и портретов импрессионистов. И вот уже тогда будем любоваться совершенным миром, где соль и перец на столах, мраморный бюст королевы Виктории на каминной полке, в шкафах – надёжные тома Британской энциклопедии, описывающей всё на свете, за ними, подальше от посторонних глаз, запрятана брошюрка о сексуальных обычаях некоторых балканских народов и несколько эротических японских гравюр. Часть денег крутится на зерновой бирже, часть вложена в развитие торговли опиумом, кое-что осталось на счету здесь, в Лондоне. Сумерки. Можно сходить на выставку новой французской живописи в Мэйфэре. Можно – на новую пьесу Уайльда. Всё равно.

Frederic Lord Leighton. An Athlete Wrestling with a Python. 1877. Bronze © Tate Presented by the Trustees of the Chantrey Bequest 1911