Между сетью и музеем

Дискуссия о тематике и проблемах искусства постинтернета

20/01/2018

Arterritory.com

Фото: Кристине Мадьяре

Время от времени Arterritory проводит дискуссии по вопросам, которые кажутся редакции наиболее актуальными. Прошедший в Риге во время зимних каникул разговор был посвящён понятию «искусства постинтернета» и его проблематике. В разговоре за столом в Vīna studija приняли участие основатель Центра культуры новых медиа RIXC, лектор Латвийской Академии художеств и Лиепайского университета Райтис Шмитс, художник, работающий в сфере мультимедиа и виртуальной реальности, приглашённый лектор Лиепайского университета и сотрудник RIXC Янис Гаранчс, арт-критик и куратор Каспарс Ванагс, а также философ и приглашённый редактор журнала Punctum Игорь Губенко. Беседу вёл редактор Arterritory Хелмутс Цауне.

Хелмутс Цауне: Большое спасибо, что согласились прийти на этот разговор. Это радует. (Поднимает бокал.) За встречу! Наша цель – попытаться обменяться мыслями об искусстве постинтернета. Может быть, я могу начать с того, что намечу приблизительную дефиницию этого понятия. Этот термин немного обманчив, потому что позволяет думать, что речь идёт об искусстве, которое появилось после интернета, как будто интернет – какой-то факт из прошлого. Однако в действительности термин указывает не на время после интернета, а на время после net-art'а – направления в искусстве, которое уже в последних десятилетиях прошлого века использовало сеть в качестве своего главного медиа. Как указывают многие критики, вместо слова postinternet более адекватным было бы использовать словосочетание internet aware, т.е. речь идёт об искусстве, которое осознало, что интернет неизбежно повлиял на его существование. Это искусство, которое не только возникает и не обязательно возникает в рамках домена сети или с использованием предоставляемых им средств, но оно работает с рефлексией на интернет или – в более широком понимании – с влиянием информации и цифровых технологий на искусство, эстетику и культуру. Прежде всего я обращусь к Райтису Шмитсу и Янису Гаранчсу, которых смело можно назвать представителями нет-арта или даже его «ветеранами» в контексте Латвии. Является ли то, что вы делаете, в вашем понимании хотя бы отчасти искусством постинтернета?

Райтис Шмитс

Райтис Шмитс: Мне кажется, что те проявления, которые связывают с этой «пост»-ситуацией, частично уже присутствовали в первой половине и середине 1990-х годов, когда фактически и появился нет-арт. Художник же не следит отстранённо за ситуацией, не взвешивает, как её следовало бы определить на какой-то момент, чтобы возникло более глубокое понимание произошедших изменений. Сейчас мы сидим и рассуждаем об этих вещах, но когда я работаю как художник, фактически я не так уж много об этом думаю. По крайней мере, мне так кажется.

Цауне: Если так можно выразиться, ты уже достаточно «в возрасте».

Шмитс: Да.

Цауне: Был ли у тебя какой-то момент, когда ты вдруг понял, что интернет навсегда изменил то, что ты называешь своей художественной практикой?

Шмитс: У меня есть ещё как бы дополнительная ситуация: я как преподаватель работаю с молодыми художниками, а именно в них ты однажды можешь заметить какие-то тенденции, которые даже масштабнее их самих. Они разъезжают повсюду в рамках программы Erasmus, и её влияние начинает проявляться в них очень быстро. И тогда ты внезапно видишь перед собой цельное поколение художников, которые несколько по-другому смотрят на всё, несколько по-другому работают. Вот тут ты и замечаешь, что что-то изменилось.

Каспарс Ванагс: В этом-то и есть отличие между тобой как net-artist и этим поколением постинтернета. Вы с Янисом, как мне кажется, начинали в Латвии с ситуации, когда вы были настоящими активистами сети, вы исследовали её и шаг за шагом осознавали, какие у неё возможности. Вот это ощущение первооткрывателя, разведчика, когда ты сам открываешь всё новые страницы, новые слои, в нём, как мне кажется, и есть различие… Ведь то, что обозначает этот спорный термин «постинтернет», это совсем иная ситуация, когда ты уже живёшь, формируешься в этой среде, ты уже заранее в неё заброшен. С её помощью ты органично вплетаешься в узоры обыденного поведения…

Игорь Губенко: В модели.

Ванагс: В модели, да. И тогда появляется вопрос – насколько ты воспринимаешь это как что-то само собой разумеющееся, или же, наоборот, ты как-то пробуешь это отрефлексировать. Давайте примем, то, что в 1990-х годах, как мне кажется, всё ещё было очень сильным осознание авторских прав, то есть что твоя работа – это то, что создаёшь ты сам. Существовали осознанные права собственности – было же ясно, кому принадлежит это произведение: коллекции какого музея, какой галереи. Искусство вращалось вокруг каких-то конкретных точек активности… А net-art всё это радикально изменил – во-первых, не ясно, где же это «висит», это просто существует где-то «в воздухе», во-вторых, авторство отступает на второй план, а в-третьих, нивелируется роль институций.

Шмитс: Да, в то время ещё не было центра RIXC, а был его предшественник Elab, который использовал интернет намного более радикальным способом, чем, скажем, нет-арт как таковой, потому что мы его использовали скорее для коммуникации и как бы для вбрасывания идей, обмена идеями; фактически первоначально это был некий инструмент коммуникации, и только после этого появилось и художественное наполнение. Однако почему я об этом говорю – по-моему, это также связано с тем, что в 1990-х годах было много утопий, много идеализма, много активизма. А вот после 2000 года, после этого первого .com-бума, после коммерциализации интернета начали очень бурно развиваться разного рода социальные сети, ещё до Facebook и Instagram, и здесь, мне кажется, на протяжении нескольких лет существовала своего рода конфликтная ситуация – между ними и этими старыми пионерами сети и активистами, которые реализовали себя в сфере так называемых digital humanities, – это ведь были далеко не только художники… Было такое противостояние на сравнительно короткий срок, а потом – всё, ты больше ничего не можешь поделать – есть Facebook, есть эти большие соцсети, разработанные корпорациями, которые стали инфраструктурой, и тут уже на подходе показалось следующее поколение, и вот они уже росли внутри этого – так же, как мы росли во времена радио и ТВ…

Ванагс: Digital natives, да.

Шмитс: …для них это – существующая инфраструктура. Ты можешь работать с ней и каким-то образом с её помощью самовыражаться, но уже не можешь полностью отвергнуть, отторгнуть всё это. Вот что изменилось. Если говорить о том, чем я занимаюсь… то я никак не «реферирую» Instagram в своих работах, хотя это в своём роде весьма объёмный материал…

Цауне: Почему?

Ванагс: Наверное, смартфона нет.

Шмитс: Просто не было такой необходимости. Хотя мои студенты делали отличные работы с помощью Instagram, и я их сам поощрял в этом и радовался...

Ванагс: Погоди, а как же ты их смотрел, эти работы? У тебя есть аккаунт в Instagram?

Шмитс: Да, да. Я, как и любой из нас, просто что-то фотографирую, что-то туда выкладываю… Я не против этого идеологически. Однако в качестве референции творческой деятельности я там для себя не нашёл ничего, что бы могло «пережить» текущий момент.

Цауне: Янис, первый вопрос был обращён и к тебе вместе с Райтисом.

Янис Гаранчс: А у этого постинтернета в твоём понимании имеется какой-то временной период?

Хелмутс Цауне

Цаунe: Нет. Термин действительно новый, однако ясно, что авторефлексивные его проявления существовали и раньше.

Гаранчс: Такие термины порой бывают очень спекулятивными; вот, скажем, рождается некий феномен, и сразу, чуть ли не в тот же самый день, появляются какие-то постфеномены, которые заявляют, что мы, видите ли, являемся ещё более визионерскими и лучше понимающими будущее, чем вот те там. И потом в свете прожекторов стоят такие популярные личности и вещают… Примерно лет десять назад в газетах и журналах было популярно рассуждать о том, что ныне появился Интернет 2.0., и люди могут состыковывать там какие-то информационные блоги, а некая типовая инфраструктура и создаёт всю эту мозаику… А другие им возражали – нет, нет, это не Интернет 2.0, а Интернет 0.2, потому что тот «истинный интернет» всё ещё не был реализован так, как об этом мечталось, и всё происходящее – лишь детский лепет. Всё, что мы видим, по-прежнему не революция, а эволюция… Вспомните – был телефон, доступ в сеть через дозвон, когда надо было сделать целый ряд действий, чтобы подключиться к интернету. А теперь всё происходит «само собой», и мы даже не можем представить, что может быть иначе…

Ванагс: Помнится, в то время просмотр порно был жутким испытанием – вроде хотелось подольше, но за каждую секунду надо было платить…

Гаранчс: А для меня самым большим шоком был чат – то, что я действительно могу поговорить с любым человеком со всего мира через этот модем, который туда подключается и настраивается, и поёт каждый раз эту свою маленькую песенку… Ну, а теперь мы считаем, что всё это – как воздух вокруг нас, что мы всегда будем более или менее «подключены». В те времена для таких вещей были нужны ресурсы и инфраструктура, а теперь, в сущности, элита – это именно те люди, которые могут позволить себе «быть не-онлайн». Обеспечить себе анонимность – вот что нынче стоит больших денег. Даже если бы произошёл катаклизм, исчезло электричество, случилась бы атомная война, всё равно есть разного рода инфраструктура, которую можно выкопать из-под земли и устроить какой-то «временный» интернет.

Губенко: По-моему, было бы важно обратиться к вопросу об отношениях искусства новых медиа с постинтернетом, потому что именно искусство новых медиа является теми институциональными рамками, в которых вы, как я понимаю, работаете здесь в Латвии.

Шмитс: Эти термины уже перекрываются – искусство новых медиа, цифровое искусство… Скорее, можно было бы говорить о влиянии новых медиа на искусство, для чего вообще была нужна эта «шапка» – искусство новых медиа. Сегодня мы уже больше не можем использовать такое определение, этот термин скорее сохранился с конца 1990-х годов как некий штамп. Но ведь в 1990-х годах шла горячая дискуссия – использовать ли термин «цифровое искусство» или «искусство новых медиа». Второй термин пытается быть более всеохватывающим, он включает в себя также свою философию, идейную направленность, там ощутим интерес к этой новой системе, структуре как таковой, которую образуют цифровые медиа и плотность переплетения сети. В свою очередь, «цифровое искусство» – конкретный термин, базирующийся именно на техническом исполнении. Как, скажем, мастерство камнетёсов или керамика. По-английски различаются medium и media, а у нас это первое слово… Это что? Техника? Материал? Так неудобно с этой терминологией. Сегодня многие термины перекрываются, «новое» больше уже не новое, существуют семантические трудности с этим словом «новый»: а что же тогда является старым… Термин «цифровой» употребляется шире, но тогда логично было бы задать вопрос – почему бы, скажем, не называть живопись «искусством кисточек»?

Каспарс Ванагс

Ванагс: Я хотел бы добавить, что здесь вырисовывается различие с тем, что мы понимали в 1990-х годах под искусством новых медиа или цифровым искусством. Искусство постинтернета не обязательно должно быть реализовано с помощью этих новых медиа. Это искусство может быть сделано в любой технике и в любом материале, здесь скорее стоит вопрос о том, как на него влияет интернет-среда – будь то социальные медиа, создание кодов, «умный» дом или сайт художника… Это – о том, что цифровое жизненное пространство повлияло на нецифровое – на разговоры, отношения или на то, как кураторы создают выставки, которые впрямую могут быть никак не связаны с цифровым пространством; но кураторы всё равно думают о том, как это будет представлено в дигитальной среде. Есть ещё и момент, связанный с тем, как сами художники сейчас ищут и получают информацию и как это влияет на их эстетические предпочтения… Это то, что определяет среду постинтернета. Для сравнения можно вспомнить ready-made Дюшана, пришедший в мир то время, когда ремесленничество, в сущности, отмирало, и всё твоё жизненное пространство начинали определять промышленно произведённые вещи. Вот поэтому и возник ready-made. Такую параллель можно провести с целым рядом нынешних художественных проявлений, которые всё равно следуют за временем, независимо от того, используются ли в них самих актуальные технологии.

Шмитс: Это интересно, ведь возникает ещё один тематический слой – это разговор о материальном аспекте искусства. В середине 1990-х годов, когда шли дискуссии об интернете, очень много говорили о нематериальности нового искусства: художественная работа нематериальна, это – код.

Ванагс: У неё больше нет оригинала. У цифровой фотографии нет негатива.

Шмитс: Это ещё один вектор, который появляется в этой «пост»-ситуации – как ты используешь цифровые медиа и работаешь в этой среде, как ты черпаешь материал оттуда. Для нового поколения это одна из ключевых тем – вопрос, как объединить цифровую нематериальность с материальным, с конкретикой материального.

Губенко: У меня тоже есть один пример, на который тут можно сослаться, если уж мы говорим о материальности. Он – с выставки ARS 17, которая только что заврешилась в Kiasma и была посвящена цифровому искусству и дигитальной революции; причём, насколько я могу судить, там нигде не появлялся постинтернет как составная часть её концепции. Это – одна из представленных там работ… (Показывает в телефоне.) Шведская художница Нина Канелл выставила фрагменты подземных кабелей, вырытые, обрезанные и показанные в поперечном сечении. Инфраструктура материала, который по-прежнему поддерживает интернет: насколько же он отличается от нашего повседневного восприятия технологий и интеракций с ними, где эта грубая материальность вроде бы никак себя не проявляет напрямую. Скорее, мы переживаем её в таком пластическом, виртуально тающем «беспроводном» образе, как будто пространство «заткано» сетью. Но, в сущности, в основе всего этого – очень грубая и очень архаичная инфраструктура.

Игорь Губенко

Работа Nina Canell под названием Brief Syllables / Thin Vowels (2014) до 14 января выставлялась в Kiasma на экспозиции ARS17

Ванагс: Это и разговор о природных ресурсах, несомненно. Одно время в моде было отмахиваться от того, что любой поиск в Google требует столько-то водных ресурсов, природных ресурсов…

Цауне: И это опять-таки напоминает о хрупкости всего этого – провода ржавеют, серверы плесневеют…

Ванагс: Хрупкость, да.

Губенко: Постинтернет как термин призывает – по крайней мере меня – размышлять о невидимом основании этой инфраструктурной сети.

Ванагс: Но digital natives, которые выросли в этой цифровой среде, – они же совершенно по-другому воспринимают любые цифровые продукты; они считывают коды, они видят некую архитектуру интернета, они понимают, как эти вещи сделаны…

Цауне: Ну, наверное, так же понимают это Райтис и Янис.

Ванагс: А это потому, что они – те самые активисты net`а. Скажем, я – я ни черта в этом не понимаю. Я не вижу за этими вещами коды, не вижу их взаимосвязей…

Шмитс: Эти кабели редко кто видит, это правда.

Ванагс: А сколько из нас может разъять, перемикшировать, индивидуализировать какие-то apps? Все эти вопросы о том, следит ли за тобой WhatsApp или не следит, или использует ли твои адресные книжки… Все эти вещи, в которых я абсолютный цифровой профан.

Цауне: Каспарс – ещё и сокуратор одной очень масштабной экспозиции, которая в настоящий момент проходит в Риге в Национальном Художественном музее – «Тебе пришло 1243 сообщения. Выставка о жизни до интернета. Последнее поколение». Скажи, Каспарс, не виновна ли в появлении у тебя мотивации создания выставки какая-то фрустрация? Мне, по крайней мере, в поверхностном приближении представляется, что там довольно много ностальгии, или это как минимум отчаянная попытка вспомнить, как было.

Ванагс: Мы как раз пытаемся быть подчёркнуто «неностальгичными». Мы пытаемся говорить о том времени – и, само собой разумеется, что любое время проходит и в архивы попадает только часть всего, но (и это тоже – явление постинтернета) мы стали думать, что хроники и историю могут писать за нас машины. Мы всё оцифровываем, в архивировании больше нет необходимости, архив сам всё собирает – наши покупки, сделки, и, наверное, он также запоминает, во сколько мы встаём… Архивирование или написание истории отдано машине. Нам было интересно поговорить об институциях памяти, инструментах памяти по отношению ко времени, которое вроде бы уходит… Однако следует заметить, что тот «аналоговый период», 1960–1970-е годы, был одновременно технологически чрезвычайно передовым временем. В то время мы произвели ужасно много вещей, и возникает вопрос – а что мы теперь можем делать с этими вещами? Поэтому наша выставка – не столько о вчерашнем дне, сколько о дне сегодняшнем. Что нам делать с оставленными нашими родителями библиотеками? Одно дело – ностальгия и восторг от старых книг и библиотек, а другое – очень практичный вопрос; например, если ведёшь мобильный образ жизни и много путешествуешь, в какой момент ты перестаёшь таскать все эти старые книжки с собой? И тогда – какие ты оставишь у себя, а какие нет? Библиотеке они тоже не нужны. Никому не нужны. Вот это – первая тема… А вторая – те самые зачатки сети 1970-х годов, сети художников того времени, творческие формы… Ты видишь там какую-то ДНК, позволяющую хоть немного понять, откуда ты идёшь, где эта самая клетка происхождения. А выставка, в сущности, о современности, о сегодняшнем дне. Там, например, можно видеть, как много подводных течений было во время холодной войны, что ситуация совсем не была бинарной, там можно видеть, как разные медиа влияют на наши системы формирования образов… Например, в 1960-х, 1970-х годах очень распространённым было искусство печатей и штампов, помогавшее разнообразить стандартизованные вещи такого рода. Это, в сущности, то же самое, что мы в настоящее время видим в gender studies – есть штамп, которому приписывают такую же смысловую однозначность – «оплатить», «уволить», «уничтожить»; единственный способ, как вбросить туда субверсию, это подкинуть туда ещё и то, и то, и это. Не бороться против бинарного female/male, а вбросить ещё десять разных разновидностей и вызвать замешательство. И они это в то время и делали – создавали то самое замешательство, в котором мы в настоящее время живём. Ностальгия была бы в том случае, если бы мы захотели отпрыгнуть назад к традиции, которой никогда не было. То, что её не было, тоже показывает эта выставка. Мы не пытаемся рассказывать, что в то время было проще или бинарнее, мы пытаемся показать обстоятельства, из-за которых они тогда и решились на такой шаг.

Цауне: Да не было ни одного, кто «решился на такой шаг».

Ванагс: Я думаю, всё-таки были, потому что тогда и зародилось то, на что мы теперь обращаем внимание именно во времена постинтернета, когда художники говорят, что единственное, что осталось у художественной работы, это роль капитала или социального статуса. Они выходят из галерей, окунаются в повседневность, будь то последователи Fluxus, или искусства тела, или квир-искусства, и говорят, что они изменят эту повседневность. Но мы видим, что сейчас их практика полностью интегрирована в какие-то инструменты дурацких воркшопов тимбилдинга и маркетинга – вот там всё это и находится, внутри. И тогда, когда это возвращается обратно в галереи, им говорят, что ничего непонятно и слишком современно.

Цауне: Есть критики, которые говорят, что искусство постинтернета именно в этом отношении является реакционным, что оно – своего рода оправдание, чтобы вернуть искусство назад, в галереи.

Губенко: Важно ещё раз подчеркнуть, что у искусства постинтернета не обязательно должно иметься подключение к сети – в техническом смысле. Оно рефлексирует, осознаёт влияние интернета, но делает это не только с помощью предоставляемых интернетом средств.

Ванагс: Да, и net-artists критиковали это за контрреволюционность…

Шмитс: Они уже изначально выступали против этого, декларируя, что net-art создан для сети, и единственное место, где его можно посмотреть, это сеть, и при этом желательно каждый – на своём личном компьютере. Но это можно трактовать иначе – если ты помещаешь произведение в художественную ситуацию, ты таким образом идёшь навстречу зрителю. Раннему нет-арту не раз ставили в укор, что у него был очень узкий круг посвящённых – никто о нём не знал. Если у такого произведения за спиной стоит художественная институция, представляющая зрителю весь контекст, результат может быть другим, чем при знакомстве с ним на своём лэптопе.

Цауне: Но, может быть, непонимание контекста без помощи институции – просто вопрос недостатка образования. Как, по-вашему, надо было бы изменить традиционные программы Академии художеств или других высших арт-школ, учитывая актуальности эпохи постинтернета?

Ванагс: Достаточно взглянуть на сайт ЛАХ [Латвийской Академии художеств – прим. ред.], чтобы понять, где мы находимся…

Гаранчс: Когда я в 1990-х годах поступил на отделение живописи ЛАХ, оно, возможно, было одним из самых трудных для учёбы и одновременно наиболее стагнирующих отделений… Может быть, теперь что-то и улучшилось, однако из всего возможного спектра искусства они фактически обучают нескольким небольшим фрагментам. Есть очень заметное размежевание между отделениями, и…

Шмитс: Я там работаю, и я думал об этом, каждый год задаю себе эти вопросы, и у меня нет однозначного ответа. Если мы говорим о конкретных технических навыках, то каждое отделение ЛАХ учит этому достаточно хорошо.

Ванагс: Совершенно не согласен…

Цауне: Подожди, пусть Райтис закончит…

Шмитс: Но на уровне общих размышлений я ощущаю довольно большой изоляционизм, который, возможно, симптоматичен для нашего общества в целом. Первые идеи, которыми студенты обычно выстреливают, не резонируют с мировой ситуацией или же имеют к ней довольно иллюстративное отношение. Когда живёшь здесь, рождается ощущение отчуждения от мира. Всем кажется, что «там» – жуткие экологические проблемы и ещё много всякого такого, ну, а здесь всё такое сплошное ОК.

Цауне: И поэтому ты создал RIXC?

Шмитс: Ну нет, это была отдельная, довольно спонтанная история из 1990-х годов… Но, может быть, лежавшая в основании идея была сходной. Ясно, что без дискуссии, которая у нас там постоянно идёт, я, в сущности, не мог бы функционировать. Но, может быть, в каждом маленьком сообществе присутствует такой изоляционизм, когда ты пытаешься сохранить некую свою уникальность.

Губенко: Следует осознать, что мы считаем это ценностью – и в контексте общества, и в контексте искусства – осознание, что нашей уникальности угрожают. Извне, самыми разными способами. Если тенденции самоизоляции действительно существуют, таким образом можно попытаться их объяснить. Изоляция – это способ спасти и удержать нечто уникальное в себе.

Ванагс: Но это же незнание истории. В момент, когда мы понимаем, как эта «уникальность» генеалогически образовывалась, мы видим, что там ничего такого нет, что всё это наследие формировалось в международных контекстах: под влиянием немецкой культуры и поразительной российской бюрократии и хаоса…

Гаранчс: Отдельные вещи, которым учит ЛАХ, вполне полезны – например, различные способы выражения визуального языка; но они не выходят за рамки самых основ, уровня чистого ремесленничества. Мне кажется, что в современной постиндустриальной ситуации есть определённые навыки, которыми необходимо владеть молодому художнику. И этот спектр ЛАХ не покрывает. Например, нужно представление о возможностях современных материалов, с помощью которых в наше время создаются произведения искусства, о том, как изображение можно нанесено на какие-то поверхности – начиная от красок до самых различных проекций, лазерной резки, реализуемых с помощью роботов техник… Второе – это какие-то основы программирования, чтобы вообще понимать, как работать с информационными системами, организовать свою базу данных и т.п. Третьим могло бы быть умение срабатываться, работать в группе, навык коммуникации.

Губенко: Всё то, что ты назвал, говорит о том, что искусство в какой-то степени приближается к исследованиям. Растёт значимость способности к командной работе, всё то, что трудно удерживать на плаву при этом романтическом представлении об академии как кузнице гениев, где важен индивидуализм, спонтанный творческий настрой, который не приходит просто как результат неких инструментальных навыков. Может быть, именно это и мешает.

Ванагс: Я очень хорошо это вижу, работая, скажем, как куратор с латвийскими художниками. Они являются в выставочный зал, спрашивают, где тут их собственные квадратные метры, и потом их вообще не интересует, кто там рядом. Их не интересует человек по соседству. Когда приходится разговаривать о том, как сделать искусство Латвии более узнаваемым в мире, я всегда говорю, что местные художники ждут, что их откроют. Им кажется, что они представляют собой нечто особенное. Что тут имеются чрезвычайно интересные, специфические явления, ждущие своего открытия. И когда их спрашивают, а что ты открыл для себя в последнее время в хорватском искусстве или что в настоящий момент происходит в Польше или Молдове – ноль интереса. Вот это – то, что меня шокирует, и почему я вообще думаю, что Академию художеств надо было бы закрыть, а та пара студентов, которые действительно хотят учиться, пусть едут заниматься этим где-то в другом месте. То, что ты упомянул про умение работать вместе, – да ты же не сможешь сработаться, если у тебя нет интереса к этому другому человеку или к другим регионам. Конечно, нельзя сравнивать Латвию с Эстонией, однако интересно то, что их художники способны – и это влияние Тартуской школы семиотики – анализировать свои работы в контексте знаков, контексте метатекстов, они понимают, что они часть чего-то и что через них что-то приходит и обретает форму. Латвийский же художник, во-первых, этого не понимает, во-вторых, у него нет языковых навыков, что могло бы быть ещё одной позицией, кроме тех, которые ты уже назвал, – уметь пользоваться языком, чтобы рефлексировать или разговаривать. Когда я смотрю репортажи с вручения эстонской Премии Келлера, являющейся аналогом нашего Приза Пурвитиса, то вижу… Конечно, и у нас дело обстоит так, что художников интервьюируют, и тогда они рассказывают о своих работах; а там они рассказывают о других художниках, не о себе. И они могут анализировать и углубляться в работы других художников. Когда я читаю письменные работы магистрантов ЛАХ, меня стыд берёт – какие там конструкции предложений, как выглядят абзацы… Всё это наследие Зариньша–Наумова со своим антиинтеллектуализмом довело это учебное заведение до ручки. Абсолютно. Что может дать то, что студентов научат основам техники живописи, если все галереи теперь скандируют своё «painting as a medium»? Что означает «живопись как медиа» в наше время? Что означает фотография, когда ежедневно в Instagram выводятся миллионы картинок? И что в этой ситуации для тебя теперь ещё значит что-то фотографировать, напечатать и выставить на экспозиции искусства? Тебе следует задавать себе эти вопросы и искать на них ответы.

Шмитс: Это, возможно, и ответ на вопрос, зачем мы создали RIXC – или перед этим Elab. Я думаю, что латвийская ситуация не уникальна – есть общий запрос системы искусства, необходимость в том же самом «гении» или известных, отработанных историях. В настоящий момент всё это переплелось с рынком искусства, который так или иначе, но проявляется и в Латвии – со стоящим за ним финансированием, и это многое меняет. Есть этот запрос достичь уровня гениального продукта, который можно потом развивать как бренд… Ведь это просто. Инвесторы вкладывают в искусство деньги, и они смотрят на это совершенно иначе – они смотрят, куда стоит и куда не стоит инвестировать. Это, в свою очередь, автоматически требует «имени», потому что нельзя инвестировать в какую-то группу или горизонтальную бесконечную структуру. Это невозможно – какой там маркетинг? По-моему, это происходит не только в Латвии. Например, в США, где я недавно прожил три месяца, шла та же самая дискуссия о самой системе искусства.

Ванагс: Я полностью не согласен. Это иллюзия. Да, рынок искусства является одним из факторов влияния, однако, чтобы сам рынок мог существовать, в нём надо принимать участие галереям, а им в течение года надо посетить от трёх до пяти art fairs. Участие в одном art fair обходится галерее примерно в 100 тысяч. Чтобы получить их готовенькими, галерея может позволить себе работать только с художниками уровня A, уровень Б для неё не годится. И как, по-твоему, много ли таких художников? Одновременно в мире имеется сотни и тысячи художественных школ, ежегодно выплескивающих из своих стен громадные толпы молодых художников, которые зазомбированы на то, что именно они должны стать теми самыми художниками класса А. Я считаю, что от рынка искусства реально получают выгоду только художественные учебные заведения. В Америке студенты платят невозможные деньги, чтобы попасть в художественные академии, а потом становятся безработными и существуют на ваучеры; в свою очередь, в Латвии, например, такой вот Наумов [имеется в виду бывший ректор ЛАХ – прим. ред.] получает ненормальную ректорскую зарплату, зомбирует девиц из хороших семей, которые идут изучать искусство, а отдача – ноль.

Цауне: Зомбировал – в прошедшем времени.

Ванагс: Да-да. И мы не говорим о том, что при этом единственные, кто в выигрыше от ЛАХ, – это та маленькая-премаленькая элита, которая вышла в международный оборот. Да и они по большей части учились ещё где-нибудь.

Шмитс: Ты, однако, слишком раскрашиваешь эту ситуацию в чёрно-белые тона. Там есть ещё много градаций посередине…

Цауне: Но если хотя бы часть из сказанного тобой, Каспарс, правда, в этом виноваты также и публичные интеллектуалы, которые в силу каких-то причин не способны указать на эту ситуацию и говорить об этом.

Губенко: В журнале Punctum не так давно коллега Лаура Брокане поместила серию статей под названием «Не включённое освещение? Искусство и теория в Латвии». Там сами художники, а также критики и кураторы приглашаются сформулировать свои соображения относительно теоретических аспектов своей деятельности. Может быть, это на фоне больших художественных институций выглядит лишь маргинальным примером, однако это тот самый случай, когда художники были приглашены порефлексировать относительно своей деятельности, и, по-моему, это было достаточно успешным прецедентом.

Ванагс: А знаешь, что меня шокирует, когда я захожу на сайт Punctum – так же, как и на Arterritory? Что ни у одной статьи нет комментариев. Полный ноль. Это просто означает, что авторы не заинтересованы комментировать, высказываться, включаться в дискуссию. Все эти местные порталы добывают статьи, приставая к авторам и упрашивая их что-нибудь написать. Как часто вы получаете письмо от того или другого автора, где он проявляет собственную инициативу, что вот, хочу опубликовать своё мнение по этой теме? Поэтому и нет никакой публичной интеллектуальной культуры, понимания, как разговаривать на такие темы. Никто не придёт к тебе с листочком, как это делали в 1970-х годах кинетики или Оярс Аболс, который писал, читал, подчёркивал, спорил, говорил.

Губенко: И публиковал манифесты, между прочим! А где же манифесты наших художников?

Цауне: Но понятие постинтернета относится не только к искусству, но и к его критике. Есть ли в Латвии художественные критики и обозреватели, адекватно понимающие это понятие и способные адекватно реагировать на выражения искусства постинтернета?

Гаранчс: Я думаю, что нет. Есть уважаемые персоны и критики, но нет ни одного, который бы на этом специализировался.

Шмитс: Всё-таки есть. Я думаю, что и Каспарс, и, например, Вилнис Вейшс в целом способны высказать компетентную артикулированную точку зрения, но, зная, кто там есть ещё… Я довольно регулярно езжу по фестивалям и встречаю разных людей. Например, в Эстонии есть такой человек – Райво Келомеэс (Raivo Kelomees), который сам был видео художником, и как критик, и как преподаватель очень хорошо разбирается в этом поле. У нас таких личностей нет. Наверное, в небольших странах существует такая проблема.

Ванагс: А разве это не камень в ваш огород? Ведь это вы были в своём роде пионерами сетевого искусства и частью этого мощного network`а, все эти ваши издания, журнал Acoustic Space, все книги и мероприятия… Как же это может быть, что после всего этого в Латвии нет ни одного теоретика, способного анализировать ситуацию? Значит, всё это было вхолостую?

Шмитс: У меня нет ответа на этот вопрос. Совсем недавно я встретил Райво Келомеэса на одной конференции в Австрии, и он высказал нам комплимент – что мы, наперекор всему, оказались способны за эти двадцать лет сохранить огромный энтузиазм. (Все смеются.) Но я не знаю. Я сам поднимал этот вопрос среди тех, с кем общаюсь, лет десять назад, но больше я его не задаю.

Цауне (Игорю Губенко): А это камень и в ваш огород.

Губенко: Ну, могу выдвинуть Карлиса Верпе… Почему бы и нет.

Янис Гаранчс

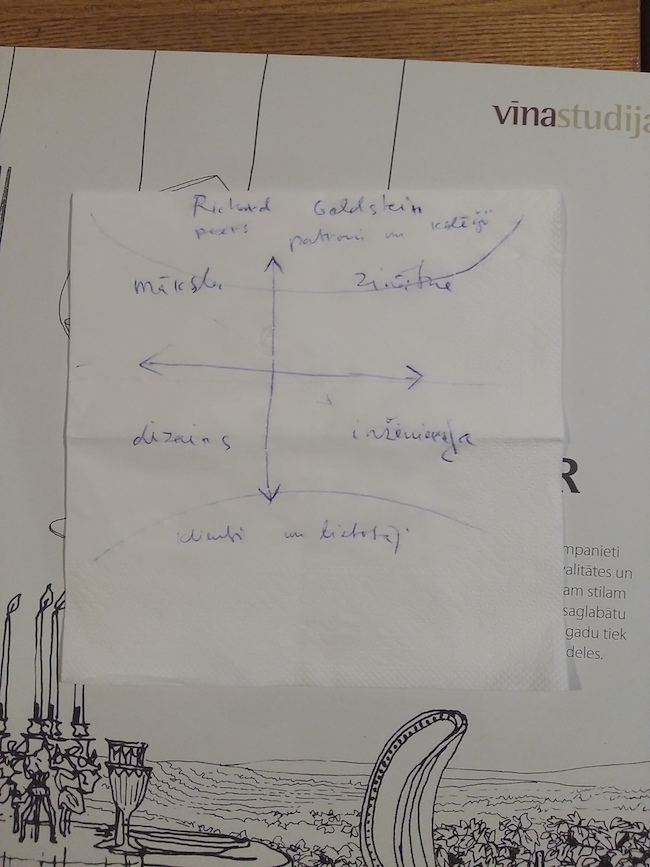

Гаранчс: У Верпе есть потенциал, однако его главные интересы с этой темой, в сущности, не пересекаются. Но я действительно не хотел бы упрекать его за это – у нас просто мало людей. Я сказал бы, что интеллектуально Латвия – самая хлипкая страна в Европе. Вот тут есть одна схема (рисует на салфетке), которую я сам часто использую, говоря об искусстве и бизнесе… Её выдумал американский художник и учёный Ричард Гольдштейн, он уже умер… Он говорил, что искусство и науку, так же как дизайн и инженерию, можно каким-то образом уложить на одну карту… Искусство и науку обычно поддерживают патрон и peers – сторонники и коллеги. Они способны поддерживать сами себя, когда образовалась какая-то критическая масса, которая и держит сама себя на плаву, в которой один задаёт другому критические вопросы и бросает вызовы. В свою очередь, дизайн и инженерию преимущественно оплачивают и поддерживают клиенты и пользователи. Но можно создавать соединения – скажем, все достижения Японии 1960-х и 1970-х годов были реализованы в немалой степени потому, что они свели вместе художников и инженеров. У них типичная команда была – пять-шесть инженеров и один художник. Не два – пусть не грызутся. У нас в Латвии тому, чтобы так развиваться, есть много серьёзных препятствий: во-первых, у нас эта критическая среда ужасно маленькая, а университетам не хватает денег, чтобы регулярно посылать на международные конференции даже тех, кто компетентен и знает иностранные языки. У нас слабая медийная ситуация – все крупные новостные интернет-порталы больше дезинформируют, чем информируют. И это происходит потому, что их модель бизнеса основывается на кликах – им надо показывать эту дерьмовую рекламу, чтобы вообще существовать. Всё это совершенно нелепо. Уже не говоря о нашей экономической структуре или законодательстве… Они абсолютно не способствуют увеличению нашего социального капитала. У нас очень сильное национальное и социальное расслоение – есть базирующиеся на громадных этнических и экономических различиях группы, которые вообще не контактируют. Это – огромные проблемы, о которых надо думать, но о которых вообще не дискутируют в публичном пространстве. Также не хватает понимания, что есть области, которым необходима поддержка, – действует принцип, что «этой сфере денег не дадим, потому что она не показывает результаты». Но ведь чаще всего результатов нет именно потому, что не хватает денег.

Схема, которую Янис Гаранчс нарисовал во время разговора на салфетке

Ванагс: Ещё один способ, как маленькие нации могут хорошо жить, это взаимная горизонтальная помощь. Например, Исландия – как они тянут друг друга! Бьорк во время своих туров тащит с собой исландских видеохудожников. У нас таких тенденций нет. Мы восхищаемся солистами нашей оперы. Но разве, к примеру, твоя сестра, Янис, [Элина Гаранча – оперная певица мирового класса, постоянно выступающая за рубежами страны – прим. ред.] привлекает художников по костюмам из Латвии? Есть уйма таких возможностей, но они не используются.

Гаранчс: Конечно, возможности есть. Но речь о том, насколько продуманным и способным к адаптации является тот код, который удерживает нас вместе. А нынешние социальные институции и законодательство совершенно не способствуют развитию этого кода.

Ванагс: Говоря о Карлисе Верпе, интересно вспомнить, что самая большое его увлечение – это роль изображения в современном обороте информации, а также в искусстве… Это нечто важное, о чём нужно было бы говорить больше. Вопрос – чем в наши дни вообще является изображение? Если мы посмотрим, с какой страстью студенты ЛАХ кидаются на «Ярмарку» [ежегодная предновогодняя ярмарка предметов искусства, в которой участвуют преимущественно молодые художники, студенты ЛАХ – прим. ред.], где они просто могут толкать рыночные картинки… Но изображение – самое малое из того, что нам необходимо. Нам нужна среда отношений, решение экологических проблем, альтернативные экологические модели, нам надо думать о медиа и их продажности… Так много дел, куда искусство могло бы внести свой вклад… А мы по-прежнему во всей этой образовательной системе весьма тенденциозно настроены на изображение. Наши молодые художники воспринимают зрение как таковое только как физиологическую способность, а не как продукт культуры. Речь даже не о том, что мы не осознаём все названные Янисом проблемы и не размышляем над ожидаемым слиянием с искусственным интеллектом, – нам не хватает даже понимания элементарных идей постмодернизма о нас как социальных конструктах.

Шмитс: Ну, тогда тебе самому надо идти в Академию художеств читать лекции! Имеешь ли ты право критиковать, если не делаешь сам никакого вклада в эту сферу?

Ванагс: Имею. Театральному критику не надо быть режиссёром.

Шмитс: По-моему, в таком случае это – отрицательная критика, которая ничего не даёт.

Ванагс: Как бы ни было, но мы по-прежнему во всей этой системе образования делаем слишком большой упор на изображение. И поэтому никто не понимает RIXC и то, что вы делаете, – потому что вы не производите изображений.

Шмитс: И не поймут, потому что ситуация постинтернета опять возвращает всё к производству изображений. Но мне кажется, что это не самоцель – изображение ради изображения. Изображение, конечно, то первое, что производит впечатление, – это у нас изначально встроено в сознание. Мы сами сначала очень много работали со звуком, и звук по сравнению с изображением довольно сложен в качестве средства выражения.

Губенко: Звук не репрезентативен, он репрезентирует.

Ванагс: Но в этом, по-моему, «крутость» постинтернета, ведь с одной стороны – да, есть этот аспект визуальной культуры, есть изображение, экран, интерфейс, но, с другой стороны, о чём говорит это искусство – это о том, что же стоит за изображением. Как этот интерфейс сцепляется с экономическими, социальными, технологическими, экологическими аспектами?

Шмитс: Ну, так это и есть то, о чём мы в 1990-х годах пытались говорить…

Губенко: Я бы хотел, может быть, слегка возразить по поводу специалистов узкого профиля и их отсутствия. Я привык с пониманием относиться к факту, что по многим вопросам в Латвии просто нет специалистов узкого профиля. И поэтому кому-то другому, кто, может быть, лишь косвенно связан с этой областью, приходится выполнять эту функцию. Каждому из нас в своей практике приходилось делать это. И я также, участвуя в этой дискуссии, не считаю себя каким-то авторитетом в теории постинтернета, но я просто считаю, что это хороший повод поучаствовать в таком свободном разговоре. Но одновременно мне хочется спросить: является ли значение понятия «постинтернет» действительно настолько важным, чтобы нам в Латвии был необходим какой-то конкретный человек, который бы им занимался?

Цауне: Мы не говорили, что кому-то за это надо конкретно отвечать, но, может быть, было бы хорошо, если бы связанные с этой сферой люди были в курсе всего этого.

Губенко: А мне кажется достаточно очевидным, что это – временный концепт. Есть очень много связанных с этим концептов – да тот же «цифровой», который в одном аспекте, может быть, и шире, чем постинтернет, а в другом аспекте, может быть, уже… Ведь есть же ещё «постгуманизм» и «трансгуманизм», особенно второй – это идеология, направленная на технологическое расширение возможностей человека… И мы понимаем, что не только постинтернет, но и интернет как таковой на этой траектории – всего лишь этап. В настоящий момент нам, может быть, это кажется релевантным – говорить о постинтернете и интернете так же, как сто (или сколько-то там) лет назад людям казалось актуальным говорить о факторе железных дорог, скажем, в логистике и экономике. Но в наши дни мы больше не считаем железные дороги чем-то ключевым – так же, как, например, и кинематограф, влияние которого на культуру в течение предыдущего столетия было действительно огромным. Но мы его больше не считаем тем, что нас определяет. Так же и «интернет» после определённого времени будет, может быть, только устаревшим обозначением чего-то, что примет совсем другие формы. Может быть, концепт «сетевого переплетения», сетевой активности, к которому мы обратились вначале, является значительно более многообещающим. Интернет – это только одна из манифестаций этого, которая обусловлена технически и принадлежит своему времени. Может быть, лет через десять, когда искусственный интеллект всё больше будет смыкаться с человеческим, нам придётся иметь дело с совсем другими формами сетевых переплетений.

Гаранчс: Это уже происходит. Если сегодняшние тенденции не изменятся, уже совсем скоро мы своим глазам не поверим. И мне, к сожалению, легко предсказать, что всё более тесное слияние искусственного и человеческого интеллекта приведёт к ещё большему расслоению общества. Те, кто смогут себе это позволить, станут без малого почти новой расой, пока остальные будут жить под ещё более тяжким угнетением.

Губенко: Исходя из этой перспективы, мне совсем не кажется релевантным такое выпячивание интернета или постинтернета на передний план.

Цауне: Да, может быть, наше восхищение ими похоже на имевшее в своё время место восхищение футуристов самолётами и тяжёлой промышленностью. Нам, кажется, уже пора заканчивать. Есть ли ещё какой-то важный вопрос, которого мы не коснулись?

Губенко: Перед нашим разговором ты мне сказал, что стоило бы как-то высказаться по поводу отсутствия женщин за этим столом. Но этого не произошло.

Цауне: Да… Это вышло не специально, это действительно совпадение: были приглашены несколько женщин – художниц и кураторов, но по тем или иным причинам ни одна не смогла прийти. Но, может быть, это симптоматично? В области IT пропорция полов среди работающих, конечно, заслуживает критики. А как вам кажется, в контексте места, культуры, города или сферы, которую вы представляете, можно ли считать каким-то структурно-симптоматичным признаком, что за этим столом не было женщин?

Шмитс: Это – не нетипично, но и не слишком выраженно. Но, конечно, ясно, что в данном случае это было совпадение.

Ванагс: А мне это в нашем случае кажется полной мистикой. Меня действительно расстраивает, насколько гнетуще монотонным является удельный вес женщин в инфраструктуре искусства Латвии.

Шмитс: Что связано с экономической ситуацией, потому что это – одна из самых плохо оплачиваемых областей.

Гаранчс: Может быть, это начинается уже во время обучения, потому что и в Академии художеств, и в Академии культуры намного больше женщин.

Ванагс: Да, парни идут изучать те сферы, где они, как им рассказывают, могут «зашибить деньгу».

Гаранчс: Да и вообще в Латвии достаточно женщин, так сказать, «в теме», и они встречаются во многих профессиях, являвшихся раньше типично «мужскими».

Губенко: Вот и в латвийской философии это определённо не структурный признак. Но теперь, извините, мне действительно надо бежать.

Цауне: Да-да, нам всем пора двигаться. Большое спасибо вам, что согласились принять участие в этом, как сказал Игорь, «свободном разговоре». Время заканчивать! Ваше здоровье! Всего доброго!

Материал был подготовлен при сотрудничестве с Vīna studija

Материал был подготовлен при сотрудничестве с Vīna studija