Коллекционерами рождаются, а не становятся

Интервью с американским коллекционером и куратором Робертом М.Рубином

10/03/2017

Несмотря на то, что словосочетание «человек Ренессанса» давно стало клише, именно это выражение наиболее точно описывает американского коллекционера произведений искусства и куратора Роберта М.Рубина.

У бывшего финансиста и валютного трейдера с Уолл-стрит (в течение 25-летней карьеры Рубин служил в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в комитете по иностранной валюте и в комиссии президента Клинтона по капитальному финансированию) есть учёная степень и по европейской истории, и по теории и истории архитектуры, (обе получены в Колумбийском университете). Он страстный коллекционер с энциклопедическими познаниями в разнообразных сферах: в юности он собирал почтовые марки, монеты и комиксы; повзрослев, обратился к автомобилям; а теперь, в возрасте сениора, интересуется голливудскими сценариями, современным искусством, дизайном и архитектурой.

Пьер Шаро. Стеклянный дом (1932). Париж, 2016. Фото: Марк Лайон

Имя Рубина связано с тремя известными «иконами» модернистской архитектуры. Первая из них – это тропический дом, разработанный Жаном Пруве после Второй мировой войны для французских колоний в Африке. Хотя предполагалось массовое производство этих сборных, легко транспортируемых зданий, было построено лишь три прототипа, которые и были доставлены в Африку. В 1999 году Рубин договорился о перевозе домов из Ниамея (в Нигере) и Браззавиля во Францию. Он восстановил один из них и передал его в дар Центру Помпиду десять лет назад.

Ричард Бакминстер Фуллер. Купол «Глаз мухи». Тулуза, 2013. Фото: Марк Лайон

Вторая архитектурная жемчужина – купол «Глаз мухи» – создана американским мечтателем Ричардом Бакминстером Фуллером в 1965 году в качестве прототипа недорогого портативного жилья будущего. Рубин владеет самым большим из этих зданий (другой прототип принадлежит архитектору Норману Фостеру, работавшему над проектом с Фуллером). Рубин купил дом в 2013 году, восстановил его и впервые выставил в Тулузе на фестивале современного искусства. Он с самого начала планировал, что футуристическая конструкция с 61 стеклянным «глазом» станет объектом исследования и источником вдохновения для тех, кто изучает архитектуру и дизайн.

Кроме того, начиная с 2005 года Рубин и его жена, Стефани, владеют Стеклянным домом в Париже. Созданный в 1932 году, шедевр французского архитектора Пьера Шаро первоначально был построен как дом, объединявший жилое пространство с рабочим, по заказу известного парижского гинеколога. При описании этого дома некоторые могут вспомнить знаменитую фразу Ле Корбюзье: «Дом – машина для жилья», но Рубин предпочитает говорить о нём как о живом примере «поэтического функционализма». Получилось, что подготовка к тому, чтобы жить в этом доме, и, собственно, овладение умением там жить – это один из самых больших (и самых длительных) проектов в жизни Рубина.

В 1990-е годы, ещё работая на Уолл-стрит, Рубин также приобрёл легендарную кольцевую гоночную трассу Бриджхэмптон, знаменитую трассу на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, известную как «Мост». По мере того, как район развивался, трасса был закрыта местными властями, и Рубин превратил бывшую трассу в один из самых необычных гольф-клубов в мире, сохранив его спортивное название. Архитектор Роджер Феррис оформил помещение клуба, где по совместительству хранится собранная Рубином обширная коллекция произведений искусства. Американский художник Ричард Принс также является членом клуба и партнёром Рубина по игре в гольф. «Мост» – это также платформа для проведения различных мультидисциплинарных культурных проектов, среди которых: танцевальный перформанс хореографа Роберта Уилсона, созданный специально для этого пространства, или мировая премьера фильма художников Ионы Фримэна и Джастина Лоу в сопровождении живого выступления группы Psychic Ills («Злые телепаты»).

Жан Пруве. Тропический дом в Центре Помпиду, Париж, 2007. Фото: Марк Лайон

Кроме того, Рубин – куратор уже нескольких художественных выставок. Он стал соавтором каталога «Жан Пруве: Тропический дом» для выставки Центра Помпиду. В Музее движущегося изображения в Нью-Йорке он курировал выставку «Ходоки: загробная жизнь Голливуда в искусстве и артефактах». На этой выставке 2016 года были представлены работы сорока современных художников, в своём творчестве использовавших образы и материалы, почерпнутые из кинофильмов. Рубин также курировал выставку Ричарда Принса «Американская молитва» в Национальной библиотеке Франции, где проходила и ещё одна из подготовленных им выставок – «Франция Аведона: Старый Свет, новый взгляд», – раскрывавшая тему отношений хорошо известного американского фотографа с Францией.

Помимо всего прочего, Рубин – автор многочисленных статей и нескольких книг. Примерно за месяц до этого интервью он прислал мне ознакомительный материал для чтения, всего-то-навсего около 600 страниц. Он сказал, что это поможет мне подготовиться к интервью. Среди материалов были PDF-версии (дополненные исправлениями автора) каталога выставки «Франция Аведона», ещё не опубликованного на английском, а также эссе для каталога предстоящей выставки о жизни Пьера Шаро в Америке; статья, которую он написал для «Искусства Америки» об историке архитектуры Райнере Бэнхэме (1922–1988); эссе о Ричарде Аведоне и Аллене Гинзберге для каталога галереи Гагосяна; текст из издания Cahiers d'Art, посвящённый легендарной резиденции Александра Колдера во французском городе Саше; очерки о Ричарде Принсе, а также статьи нескольких других авторов, включая интервью с Рубином и восторженные отзывы энтузиастов из мира искусства об экспозиции «Ходоки» (Walkers). Прочитав всё это, я почувствовала, что уже давно знаю Рубина. И это сделало нашу реальную встречу ещё более нереальной.

Мы встретились первого декабря в Стеклянном доме в Париже. Позвонив в звонок (здание расположено во дворе и скрыто от глаз любопытных прохожих), я первым делом столкнулась с группой туристов напротив фасада из стеклянной плитки, который я так часто видела на фотографиях. Один день в неделю дом открыт для экскурсий – групп архитекторов и студентов, изучающих архитектуру. Как позже признался мне Рубин, обычно он старается не находиться дома в эти дни. И я вдруг почувствовала себя в немного более привилегированном положении, пока шагала мимо группы.

Наш разговор проходил на кухне, за длинным металлическим столом, покрытым рукописями, фотографиями Аведона и книгами о Шаро. Рубин был одет в простой, удобный, песочного цвета вязаный свитер и тапочки из овечьей шерсти. За время моего визита, который продолжался около двух часов, он выпил несколько чашек кофе. А заранее подготовленный список вопросов оказался почти ненужным – было бы неприемлемо прерывать поток его мыслей, как отличный фильм во время самой интересной сцены.

Я ушла из Стеклянного дома с ещё одной стопкой материалов для чтения. Теперь, когда я это пишу, передо мной на столе открыт огромный каталог выставки «Ходоки». И у меня есть ощущение, что этот разговор, хотя и он был окончен в тот день, на самом деле продолжается.

Франция Аведона: Старый Свет, новый взгляд. Выставка в Национальной библиотеке Франции (18 октября 2016 – 26 февраля 2017). Фото: David Paul Carr/BnF

Вчера я второй раз ходила на выставку Аведона в Национальной библиотеке. Там было не много людей, и я смогла всё внимательно рассмотреть. В выставках меня больше всего увлекают подробности. Например, как совмещаются страницы из книги Аведона с фотографиями Жака-Анри Лартига или собственные фотографии Аведона на постаментах, видимые с обеих сторон.

Эти фотографии, которые на самом деле являются пробными оттисками с клише, были выставлены в Жё-де-Пом в 2008 году, но тогда они просто висели на стене, и обратная сторона была не видна. Так было до выхода книги Ричарда Аведона «Сделано во Франции» (2001), изданной Джеффри Френкелем, тогда-то и стало известно о двусторонности этих образов. Мне всегда была интересна идея двусторонних произведений искусства. Ричард Принс сделал много двусторонних работ, которые ставил на постаменты. Несколько было и в «Американской молитве». Чтобы понять картину, нужно было ходить вокруг неё. В случае Аведона речь идёт о раскрытии процесса: как изображение становится чем-то, что можно превратить в макет журнала, затем в книгу, потом в принт на футболке и так далее.

Франция Аведона: Старый Свет, новый взгляд. Выставка в Национальной библиотеке Франции (18 октября 2016 – 26 февраля 2017). Фото: David Paul Carr/BnF

Однажды я встречалась с немецким коллекционером Эджидио Марцоной у него дома, мы тоже много говорили об этой «обратной стороне» произведений искусства. Одна стена в его мастерской увешена картинами, и когда студенты приходят посмотреть его архив, он снимает картины одну за другой и показывает их оборотные стороны – где часто можно увидеть всю историю работы. Выставка Аведона подтвердила то, что я читала о вас, – что вам всегда были интересны истории. И этот дом, где мы сегодня общаемся, это тоже своего рода история. Расскажите, как началась история вашего коллекционирования.

Я думаю, что коллекционерами рождаются, а не становятся. По сути, коллекционирование – это некая глубоко укоренившаяся болезнь, глюк в генетическом коде. Как человеческое существо, вы подчинены этому желанию классифицировать и накапливать. В начале моего пути в качестве коллекционера у меня была идея завершения коллекции, которая с тех пор исчезла из моего сознания. Когда выходишь за рамки собирания простых вещей, таких как монеты или бейсбольные карточки, понятие «завершение» просто исчезает. Я собрал каждую доступную бейсбольную карточку каждой команды в каждом сезоне. Для маленького ребёнка это была амбициозная цель, реализация которой в то время обходилась в пять центов, потраченных на пачку жвачки с карточками, зато потом можно было продавать их одноклассникам. У нас были и азартные игры, в которые мы играли с друзьями на переменах в школьном дворе, чтобы выиграть побольше карточек. Сегодня вы просто выходите в интернет. Там всё есть. Выстроенное по степени сохранности, упакованное в защитную пластмассу. Есть вопрос? Просто погугли. Нет ни тайных знаний, ни удовольствия.

Я полагаю, всё это было в очень раннем возрасте?

Да. Мне было семь или восемь. Я также коллекционировал сборники комиксов. Моя мама не разрешала мне их покупать или даже иметь дома. Я собрал эту подпольную коллекцию сборников комиксов и хранил её в доме друга. Я собирал монеты, и я собирал марки – у меня были синие переплёты, наполненные пенни, даймами (десятицентовыми монетами) Рузвельта, даймами «Меркурий», никелями (пятицентовыми монетами) Буффало начиная со времён настоящих серебряных монет*.

Позже эти знания пригодились. Когда я торговал драгоценными металлами, одна из задач заключалась в том, чтобы предвидеть стоимость таких монет по отношению к цене серебра, если бы она выросла. Я покупал двухсотлитровые бочки, полные монет, которые собирали для меня агрегаторы. Эти ребята останавливались в мотеле где-нибудь в глуши и размещали объявление в местной газете. Люди продавали им свои десятицентовики по два доллара за штуку, тогда как они стоили гораздо больше, растворившись в слитках. Я отправлял тонны монет в Европу и плавил их. Я превратился из нумизмата, каждый день прочёсывавшего мелочь в кармане своего отца, в арбитражёра.

Цена на серебро рухнула в 1979 году. В тот день, когда это случилось, я проснулся посреди ночи – как будто лампочка перегорела в моей голове – и позвонил в плавильные цеха в Бельгии, Франции и Испании, где мы плавили все эти монеты, и сказал им остановить печи.

Я сел на самолёт, полетел туда и сказал, что оплачу стоимость переработки, но не нужно обрабатывать то, что осталось – я всё отправлю назад. Они подумали, что я сумасшедший, раз просто так даю им деньги. Всё потому, что я знал, что как только цена серебра упадёт до четырёх-пяти долларов за унцию, эти монеты будут стоить дороже, чем переплавленные. Я играл на разнице между коллекционной стоимостью и ценой сырья – в зависимости от роста и снижения цены.

Ещё я столкнулся с очень интересной головоломкой. Мы купили скопившиеся у людей немецкие монеты нацистской эпохи со свастикой, и эти монеты тоже теперь оказались в Америке. Их можно было бы хорошо продать, но поскольку я хороший еврейский мальчик, я подумал, что следует отправить монеты назад и переплавить их, потому что мы не можем быть частью этого. Мы отправили их обратно. В нынешних условиях я уверен, что их коллекционная стоимость растёт... к сожалению, потому что это отражает то, как деградирует политическая среда.

Однако если вернуться к истокам моей карьеры в качестве коллекционера – изначально марки очень много для меня значили. Я был восхищён тем фактом, что мой герой – Франклин Рузвельт – был заядлым филателистом, и я любил марки из экзотических мест, таких как Бельгийское Конго – в духе «Сердца тьмы». И, как и для любого мальчика, выросшего в среде ниже среднего класса, автомобили – это было уже что-то запредельное.

Это было в Нью-Йорке?

Я жил в пригороде Нью-Джерси. Никто из обитавших по соседству мальчишек не поступил в старшие классы, но они достаточно долго жили дома, чтобы купить автомобиль. В основном они работали на заправках и в гаражах. По выходным я смотрел, как крутые парни с причёсками «помпадур» и пачками сигарет закатывали рукава своих футболок и полировали свои «Корветы» и «Понтиаки». Я был генетически подключён к американской автомобильной культуре.

Когда наконец у меня появилось достаточно денег, я купил «Дженсен-Хили» (Jensen-Healey) – ужасный английский спортивный автомобиль. Это случилось прежде, чем я понял разницу между машиной как устройством и машиной как игрушкой. «Дженсен Хили» – это игрушка, а не устройство. Я ежедневно работал над ней, но это был кошмар. Машина всё время ломалась. Лучшее, что можно было о ней сказать – это был редкий автомобиль. Потому что его никто не хотел. Это был кусок дерьма, электроника не работала и т.д.

Ferrari LMB #4453SA, 1964. Предоставлено Робертом Рубином

В следующем году, когда я получил гораздо больший бонус, я решил, что собираюсь купить подержанный «Феррари». Это было сразу после того, как «Феррари» был продан «Фиату». В то время даже просто увидеть «Феррари» было большим делом. Теперь у каждого грёбаного стоматолога с кризисом среднего возраста есть какой-нибудь суперкар. Но тогда в Америке было всего несколько «Феррари». Это был настоящий секретный мир.

Я подписался на приходящие по почте, размноженные трафаретным способом объявления, в которых были списки «Феррари» на продажу. По выходным я путешествовал по всей Америке в поисках своего потенциального автомобиля. В конце концов я вложил 45 штук, чтобы купить 275 GTB.

Это привело к встрече с парнем, который работал только с «Феррари». Однажды он пришёл ко мне со словами: «Там парень продает пять машин, все „Феррари”. Если купишь их, потом мы сможем перепродать четыре, и ты в конечном итоге получишь ту машину, какую хочешь, бесплатно». Машина, которую я хотел, называлась Ferrari California Spyder Short Wheel Base, сегодня она стоит около десяти миллионов долларов, но тогда это было около четверти миллиона. Я купил машину, и механик восстановил её. Машина выглядела как проклятая рождественская ёлка. Патина была разрушена, душа исчезла. Это был совершенно новый автомобиль.

Так что я выставил его на продажу и вскоре получил запрос от парня в Техасе, у которого уже был «Феррари 330 LME» – четырёхлитровая версия «Феррари 250 GTO», которую сегодня покупают все миллиардеры. Он спросил: «Согласны отдать мне Калифорнию Спайдер и некоторое количество наличных?» И я сказал: «Да». Теперь я действительно был в игре. У меня появился «Феррари» высшего уровня – для ралли и гонок. Конечно, это было до того, как эти автомобили стали финансовыми инструментами. Тогда большинство людей, имевших устаревшие гоночные машины, гоняли на них по выходным как сорвиголовы. Это был культ, а не мода.

Вскоре я понял одно из главных правил коллекционирования: чем больше вы покупаете и чем больше людей удовлетворены тем, как вы себя при этом ведёте, тем больше вещей будут предложены в первую очередь именно вам. Классификация – таксономическая систематизация – старых гоночных автомобилей в то время только началась. Сети только развивались и связи налаживались. В 1970-е годы никто не писал об автомобилях с точки зрения, можно так выразиться, историко-культурного подхода: не было принято считать, что у каждого автомобиля есть особый характер и происхождение – серийный номер, история гонок, задокументированная посредством фото и архивных записей соревнований.

Автомобиль можно рассматривать так же как и картину, проданную дилером коллекционеру, затем, на аукционе, и так далее. Но с машинами всё гораздо сложнее. Машины не так дискретны, как картины, потому что можно поменять двигатель, можно заменить подвеску, корпус и так далее. Шасси определяет идентичность автомобиля, но по пути может случиться очень многое. Кроме того, если посмотреть на заводские архивы, что мне очень нравится, команды, перевозящие автомобили, проделывают множество фальсификаций таможенных документов, чтобы использовать таможенную лицензию старого автомобиля для новой машины вместо того, чтобы снова платить за новую таможенную лицензию. Просто поменять табличку на шасси. Много было таких шутников. И по мере того, как хобби коллекционирования развивалось, часто встречались двое или иногда трое человек, утверждавших, что они владеют одним и тем же автомобилем, особенно это касалось разбитых автомобилей, потому что у одного – двигатель и подвеска, у другого – половина шасси и т.д. Появлялось много машин, но они были подделками. Приходилось постоянно быть начеку.

Другая очень интересная штука было в том, что когда Формула-1 и спортивные гоночные команды составляли расписание, последние гонки сезона всегда проходили в Австралии, Африке и Южной Америке. Так что они могли продать заводские машины местным, зная, что в следующем сезоне они были бы неконкурентоспособными на гонках в европейских столицах. Таким образом, возникла своего рода диаспора всех этих великих машин Формулы-1 в странах третьего мира, и нужно было лишь пойти и найти их. Я сам совершил много таких сделок. Я покупал машины в Южной Африке и Бразилии, например. Мой друг выудил «Мазерати 300S» из Анголы!

Bugatti s/n 57248. Grand Prix Graphics. Фото: Боб Дансмор. Предоставил Роберт Рубин

Эти сделки часто подразумевали чаепитие с вдовой водителя и тому подобное. Я купил очень известный «Бугатти» у внебрачного сына короля Бельгии – Леопольда II. Его отец взял машину у Бугатти в качестве залога за кредит, который Бугатти так никогда и не оплатил. Было очень много историй, и автомобили были очень красивые, очень оригинальные. Я также узнал, что часто следует в качестве частичной выплаты отдать другой автомобиль, чтобы помочь продавцу преодолеть определённый психологический барьер, так что у меня были машины (которые я называл своими «бейсбольными карточками»), предназначенные для того, чтобы расстаться с ними на пути к следующему Граалю.

Я положил глаз на «Феррари GTO», а у Джесса Пурре, первого человека, написавшего о GTO книгу, была как раз такая машина, и я чувствовал, что он рано или поздно её продаст. Он жил во Франции, но хотел переехать в Азию. Он ответил на мои вопросы о «Феррари», и благодаря ему у меня появилась решимость сделать некоторые грамотные приобретения. Я купил очень известный «Феррари» у одного парня, работавшего почтальоном в Купертино, штат Калифорния (ещё прежде, чем «Apple» прославила Купертино). В то время это местечко было довольно отстойным, но парень рекламировал свой автомобиль как победителя гонки Mille Miglia 1952 года. Я спросил Джесса, был ли этот автомобиль настоящим. Он сказал: «Да! Иди посмотри, и ты увидишь, где на ней ребята из „Феррари” приварили ещё один топливный бак для соревнований, а потом они сняли всё это дополнительное гоночное оборудование, чтобы притвориться, что это новая машина, и продать её какому-то ничего не подозревающему богачу».

Я спросил, почему же никто вокруг не понимает этого? Он сказал: «Потому что этот парень – грёбаный почтальон в Купертино, кто ему поверит?» Так что я пошел, посмотрел машину и купил её. Я восстановил её до состояния готовности к участию в соревнованиях. Пошла молва, что я покупаю всё легальное. Я устроил магазин в Саутгемптоне и нанял механика на полный рабочий день. Я всегда искал автомобили. Я покупал их, торговал ими, чинил их и запускал на ретрогонки. Я отлично проводил время. Я даже предугадал, какую машину как часть платы захочет взять Джесс, когда он будет продавать свою заветную GTO. Я нашёл эту машину, купил её и поставил в гараж. Несколько лет спустя мы совершили сделку.

В 1990 году во Франции проводился аукцион мебели, созданной Этторе Бугатти. Когда Бугатти впервые приехал в Мольсем, он создал несколько особенных объектов, включая аппарат для изготовления пасты, полностью собранный из деталей автомобиля Бугатти, который я купил ещё до этого в другом месте. Очень дадаистский по духу. Мне не удалось приобрести некоторые заинтересовавшие меня вещи – другие участники предлагали более высокую цену. Но на этом аукционе оказалось несколько объектов авторства Пьера Шаро. Они были сделаны из металла и выглядели индустриально. Я купил несколько. Меня всегда восхищали ремесленники-предприниматели – Феррари, конечно, но особенно – братья Мазерати. Они следовали своей страсти с настоящим напором, двигаясь по границе между ремеслом и индустрией, и создавали функциональные объекты, полные удивительной красоты. Но постепенно я потерял интерес к автомобилям и обратился к другой группе ремесленников-предпринимателей: Пруве, Фуллеру и даже Шаро.

Maserati 250F#2524, 1956. Grand Prix Graphics. Фото: Боб Дансмор. Предоставлено Робертом Рубином

И тогда вы обратили внимание на дизайн?

От Шаро был короткий скачок к Пруве. Я должен добавить, что мой отец был механиком. Он восстанавливал старые приборы – кондиционеры, холодильники и телевизоры – и продавал их. У него была сервисная компания под названием A1, и когда он обанкротился, то получил работу в сервисном обслуживании Whirlpool. Он был одним из этих парней, ходивших от дома к дому, чтобы чинить стиральные машины, из тех, кто носит хорошую чистую униформу и галстук-бабочку, но вот в подвале нашего дома у него была собственная мастерская. Там мы вместе строили модели и макеты поездов. Настоящая мужская пещера. Моя мать была одержима тем, чтобы не дать мне пойти по стопам отца. Грязные руки были запрещены в нашем доме. Я собирался стать доктором, юристом, бухгалтером, кем обычно становятся хорошие еврейские мальчики. Так что, я чувствую, что, преследуя все эти вещи с механикой, я отдаю дань своему отцу, но, делая это на том уровне, на котором я это делаю, я не изменяю и своей матери. Я иногда пачкаю руки сам, но главным образом направляю других людей. Дело выбора. Не обязательно иметь «научный» ответ, как восстановить или воскресить что-то. Что делать с этим домом, например, это по-своему политическое решение. Превратить его в музей, жить в нём, использовать его, чтобы представить какой-то люксовый бренд? Я имею в виду, что всё это – выбор, и, даже если вы не трогаете дом вообще, вы всё равно что-то говорите о том, что он был разработан вопреки тому, что возможно теперь, в XXI веке...

В основе всего этого, определённо, лежит улаживание моего подсознательного конфликта с родителями. Итак, мама была счастлива, что я достаточно богат, чтобы покупать все эти вещи, а отец был счастлив, потому что я уважаю профессиональные навыки. В какой-то момент я профинансировал профессионально-техническое училище в Израиле и назвал его в честь своего отца. Чересчур многим людям, имеющим бесполезную степень бакалавра, следовало бы пойти и поучиться, как чинить и делать вещи. К сожалению, общество этого не ценит.

Пруве показался мне интересным, когда я начал покупать вещи у одного парня – корифея серди тех, кого называют chineur (фр. – старьёвщик). Сначала это была мебель, а потом в один прекрасный день он сказал: «Слушай, есть тропические дома в Браззавиле (о котором я уже читал), всю мебель оттуда вывез французский дилер. Он забрал всё ценное, но сами дома остались. Давай их купим?» Всё остальное, как говорится, история.

Жан Пруве, Тропический дом. Ниамей, Нигер, 2005. Фото: Марк Лайон

Правда ли, что состояние домов было ужасным, как об этом тогда писали?

Нет, за исключением нескольких пулевых отверстий и поломок кондиционеров, все дома были в порядке. Они сделаны из алюминия. Деревянные части сгнили, но алюминиевые и стальные детали были в порядке. По сути, их спасли многочисленные слои краски, скопившиеся за много лет.

Я это профинансировал. Он отправился в Африку наблюдать процесс. Ему нравилось представлять себя Индианой Джонсом, крадущимся сквозь джунгли в поисках затерянных модернистских шедевров. На самом деле дома стояли прямо в центре города Браззавиль, но мы сами создаём свои мифы, не так ли?

И по сравнению с вашим автомобильным периодом на этот раз вам не пришлось самому ехать в Конго?

Да, я никогда не был в Браззавиле. Я понял, что там, вероятно, нужно будет делать то, что лучше меня сделает кто-то другой. Вот и всё.

Всего было три дома?

Да. Два из них построены в Браззавиле, они соединены крытым переходом. Их построили в качестве резиденции представителя компании, продвигавшей промышленные системы. И ещё было одно более раннее здание в Ниамее. Мне было интересно восстановить один дом в качестве полемического жеста, направленного против того, что я видел: фетишизации Пруве, деконтекстуализации Пруве. Я имею в виду, что Пруве делал социальное жильё, решал проблемы бездомных, позволяя Франции гуманно предоставлять жильё населению. А теперь Пруве... ну, люди покупают столы за сто тысяч долларов, чтобы поставить их под своим Баския, или даже столы за миллионы долларов – поскольку некоторые из его работ весьма дороги. Вам не кажется, что это достаточно странный постколониальный жест? Мне никогда не приходило в голову, что дом будет иметь реальную финансовую ценность. Очевидно, дилеры тоже так не думали, поскольку они забрали мебель и оставили дом. Но я подумал, что это интересный случай. Вскоре после того как я купил дом, я обналичил свой бизнес, так что вдруг стал располагать временем и возможностями.

Вы решили уйти с Уолл-стрит?

По сути, меня уволили. Но я был уволен с так называемым «золотым рукопожатием». Я не возражал. Скажем так – я проиграл борьбу за власть. Они сказали: «Слушайте, сложилось так, что вы или он, а он нам дороже. Сколько нужно, чтобы выкупить вас из вашего контракта?» К счастью, последовавший ответ был: «Много».

Потом я сказал себе: «Мне всего 47 лет, почему бы не вернуться к учёбе, моя жизнь могла бы задействовать некую структуру, чтобы держать меня подальше от пустого времяпровождения. Я уже однажды так делал. Я вернулся к учёбе в 1989 году на 18 месяцев и получил степень магистра по современной европейской истории. Мне нужен был перерыв. Но после этого я вернулся к работе. На этот раз я знал, что не собираюсь возвращаться на работу. Так что я начал всерьёз изучать архитектуру. Я сдал устные экзамены по ста пятидесяти годам истории французской архитектуры (1830–1980) и пятидесяти годам истории архитектуры австро-германской (1889–1939). Я даже преподавал историю архитектуры – обязательный курс для студентов магистратуры, это было похоже на преподавание орнитологии птицам – им действительно наплевать на прошлое, потому что они заинтересованы будущим архитектуры – своим будущим в архитектуре – и не понимают, что между тем и этим есть связь.

Вы отдали свой Тропический дом Центру Помпиду. А что произошло с двумя другими домами?

Один дом был продан на Christie’s моим бывшим партнером за пять миллионов долларов. Его купил Андре Балаш, чтобы использовать в качестве VIP-зала в отеле Raleigh в Майами. Потом свои коррективы внесла реальность. Кто-то рассказал ему о связанных с ураганами строительных нормах и правилах Флориды, и проект стал слишком сложным. Он решил оставить дом в контейнерах. Он лежит у него на складе с тех самых пор, как он купил его. Третий дом всё ещё принадлежит моему бывшему партнеру, и я думаю, что когда-нибудь он продаст его.

Знаете, большая проблема с Жаном Пруве – как со всем сейчас – это подделки. Всего этого очень много вокруг, в среде мебельных дилеров пылится множество судебных исков. И, конечно, это вообще большая, очень большая проблема в мире искусства. Такие вещи отнимают всё удовольствие от коллекционирования. Твой радар постоянно должен быть в боевой готовности. Это не так уж радует.

Например, я раньше собирал модели паровозов Marklin ручной работы, созданные до Первой мировой войны. У меня была огромная коллекция, я купил её через двух или трёх человек, они специализировались на этом, и я им доверял. И в гараже, где я держал свои машины, была большая комната с полной коллекцией этих красивых поездов Marklin. Как бы нечто на ступеньку выше тех макетов, которые я собирал с папой. На самом деле я могу вам показать. У меня здесь, в Стеклянном доме, до сих пор есть один из станционных домов, великолепно расписанный вручную.

Что-то из того, что я приобрёл, оказалось подделкой, и я копнул поглубже и узнал, что в какой-то момент в 1970-е годы Marklin были в таком ужасном финансовом состоянии, что однажды, когда к ним пришёл человек, который хотел купить все оригинальные слепки и формы, созданные до Первой мировой войны и пылившиеся на складе, они сказали «да»! И продали ему всё. Видимо, в индустрии игрушечных поездов настали тогда действительно трудные времена.

Тот человек открыл где-то завод, купил запас старого олова и старой краски на основе свинца и начал делать поезда. И очень умно их распространял. Когда пала Берлинская стена, он отправился в Восточную Европу и договаривался с людьми, которые затем приходили в магазин в Лондоне с предметом, завёрнутым в старую бумагу, и говорили: «Знаете, это вещь моего деда, он отдал её моему отцу, и мы прятали это от коммунистов»... А кто мог такое предвидеть? Очень трудно определить подделку, созданную из материалов соответствующего периода на станках того же периода. Я был так недоволен, что отправил всю свою коллекцию на Sotheby’s. Это было более 25 лет назад. Было несколько сотен лотов, и всё было продано, за исключением шести или семи лотов... которые и были фальшивками (смеётся). Но я был счастлив сплавить их все, потому что это больше уже не было забавно.

Так же, как сейчас не интересно коллекционировать современное искусство, потому что это слишком дорого и все только и говорят о деньгах. Это подрывает креативность художников, потому что они получают огромный финансовый стимул просто за то, чтобы что-то сделать и украсить чьи-то дома. Они регрессируют как авторы, готовые пойти на риск. То же самое с машинами – интерес пропал, в том смысле, что нет больше открытий, археологии вопроса, чувства принадлежности к клубу, или тайному обществу, или чему бы то ни было. Всё вокруг – один маркетинг, позиционирование, придание ценности... Тьфу.

Это снова приводит к тому, о чём я говорил, рассуждая о контрольном списке трофеев. Первоначально коллекционер рассуждает: «О, мне нужна одна из этих, одна из этих и одна из тех. Мне нужны все New York Yankees сезона 1967 года или все даймы Рузвельта – по одному каждого». Это основной импульс коллекционера. Коллекционирование современного искусства стало в некотором роде более упрощённым. Раньше это считалось делом личного вкуса, теперь люди, собирающие такие вещи, слишком заняты, чтобы развивать какое-либо личное умение разбираться в искусстве, поэтому у них есть художественный консультант, а у арт-консультантов есть стимул привести вас к искусству, которое мгновенно вырастет в стоимости, к искусству, у которого динамичный и прозрачный рынок, и к искусству, которое помогает им хорошо выглядеть.

Ни один художественный консультант не скажет вам: «Этот художник не очень высоко ценится, но если вам нравится, следует приоьрести. Кто знает, как всё повернётся через десять или двадцать лет». Они всегда пытаются утянуть вас в направлении художников, от которых они также что-то получают. Они говорят художнику, что у них есть один нетерпеливый коллекционер, и говорят коллекционеру, что они открыли для себя одного поразительного художника. Таким образом, они создают это паразитическое, капиталистическое посредничество между коллекционером и художником. Дилеры по крайней мере должны инвестировать в своих художников, вкладывать капитал в проект. Художественные консультанты просто затаптывают все возможности и дебилизируют рынок.

Ричард Принс. Американская молитва. Выставка в Национальной библиотеке Франции (29 марта 2011 – 26 июня 2011). Фото Pascal Lafay / BNF

Возьмите Ричарда Принса. Типичный «престижный» арт-консультант скажет: «Вам нужен “Ковбой”, “Медсестра” и монохромная шуточная живопись, а затем мы можем перейти к следующему статусному художнику». Это разрушает всё чувство широты и глубины его работ.

Очень несправедливо сравнивать Ричарда с Джеффом Кунсом, Такаши Мураками или Дэмиеном Хёрстом, потому что он не старается создать бренд, глобальный бренд. Совсем наоборот: он занимается искусством для себя. В моей коллекции есть переписка между Филиппом Ротом и его приятелем, тоже писателем, Эдвардом Хогландом. Рот говорит Хогланду, что он собирается отправить ему гранки своего следующего романа и что Хогланд должен сказать ему, что он на самом деле думает. Рот не просит черкнуть пару фраз для рекламы на суперобложке. Он пишет: «То, что думают о книге шесть или семь человек, это именно то, что имеет значение. Остальное – это о том, как я зарабатываю себе на жизнь». Замените художественную литературу на искусство, и вы получите Ричарда.

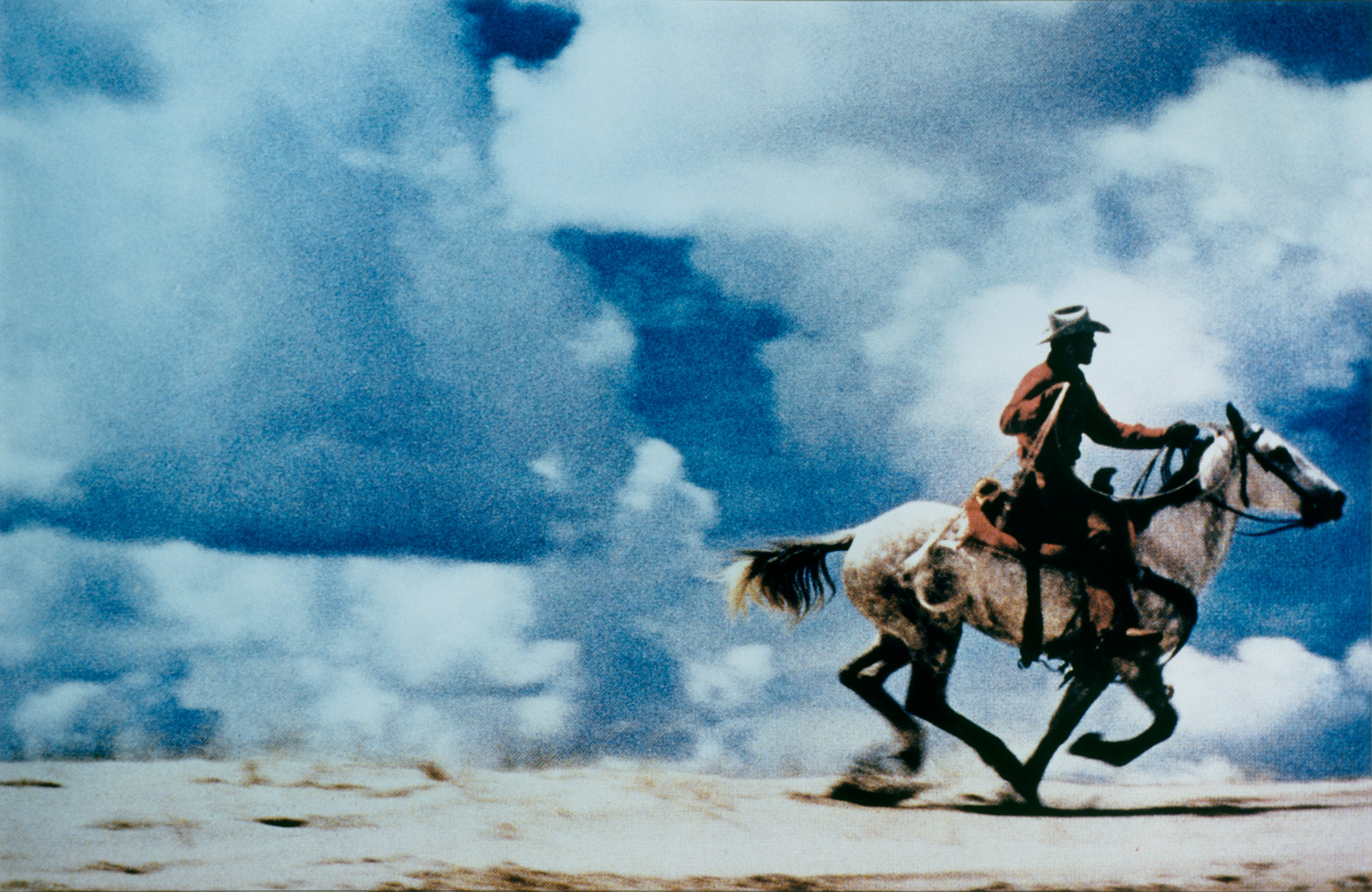

Richard Prince. Untitled (cowboy). 1989. Rights and Reproduction: © Richard Prince

Но это всё же произошло с ним – в некотором роде он тем не менее не может стать брендом. Почему?

Ричард – художник, который никогда не боялся изменить положение вещей. Он так много всего сделал. Он просыпается и говорит себе: «Время попробовать что-то новое». И так он становится бесстрашным. Это одна из вещей, которая восхищает меня в нём. Но это ведёт к спекуляциям вокруг «контрольного списка». Мало того, что он постоянно всё меняет – тем самым создавая много дискретных категорий искусства, – но он к тому же очень плодовитый, он вообще почти ничем не занимается, кроме искусства и чтения. Он полностью асоциален. Он играет в гольф, но за исключением этого он совершенный домосед. Он одержимый художник. Наконец, образы, которые он заимствует, которые были трансгрессивными, маргинальными и неудобными, когда он присвоил их, – они ассимилировались в американский мейнстрим, так что то, что когда-то казалось угрожающим, теперь – признак определённой «крутизны». Всё вышесказанное делает его искусство зрелым активом, как говорят финансисты.

Возьмите «Ковбоев», апроприированные рекламы «Мальборо» с иронией эпохи Рейгана на тему рака и всё такое. Это красивые картинки даже без какого-либо подтекста. У них есть мощь образа. Или «Подружек». Вся эта мотоциклетная иконография, казавшаяся такой сумасшедшей в восьмидесятые, – это то, что сейчас нравится молодым парням из хедж-фондов, это сейчас круто.

А тут ещё люди с Уолл-стрит, превратившие коллекционирование искусства в упражнение по расцвечиванию своего портфолио. Есть люди, у которых по сто работ Ричарда Принса сложены в сейфах, как золотые слитки. Вот почему у Принса был этот момент насильственной переоценки. Когда он продавал свои штуки по десять долларов за каждую, он, конечно, не думал о том, чтобы стать богачом. У него несколько лет не было дилера в 80-е. Капитализация его работ пришла позже, она была наложена на них задним числом и для многих стала «быстрым долларом». Вот почему он любимчик арт-консультантов... и вы тоже можете сорвать джекпот и в придачу продемонстрировать хороший вкус. То же самое с Эдом Рушей (Ed Ruscha). Вы не смогли бы продать что-то из него до начала нового тысячелетия. Теперь, если вы хотите заполучить Рушу, возьмите талончик. Очередь тянется за угол. Художники такого рода перешли из статуса художников для художников в ранг персон, на которых с неба падают мешки с наличностью…

Ричард Принс. «Американская молитва», выставка в Национальной библиотеке Франции (29 марта 2011 – 26 июня 2011). Фото: Pascal Lafay / BnF

Но, прямо скажем, в разгар всего этого Ричард Принс создал этот модный образ для Louis Vuitton, отправив своих медсестёр на взлетно-посадочную полосу весны/лета 2008.

Это был одноразовый проект. Вряд ли он ещё когда-нибудь фиксировался на этой взлётно-посадочной полосе. Это не был его звёздный час. Но послушайте, теперь он уполномочен делать деньги. До пятидесятилетнего возраста он зарабатывал пустяки. При этом он тратил деньги на то, чтобы собрать самую интересную коллекцию книг XX века, рукописей и эфемеров (печатной продукции одноразового использования) в Америке. Это так концептуально и лично. Связи и соединения создают новые смысловые пласты. Когда я стою в его библиотеке, я знаю, что нахожусь в мире Принса. Для меня это – испытание. Большинство домов коллекционеров – это собрание списков трофеев. Лучшее. Суперхиты. Вы как будто оказываетесь в высококлассной гостинице с тематическими люксами, разве что с другим бюджетом на интерьер. С Ричардом – всё иначе.

Как вы думаете, та выставка, которую вы сделали на основе его коллекции редких книг, как-то изменила взгляд на Ричарда Принса как на личность и художника, поскольку позволила копнуть поглубже?

Я думаю, выставка объяснила источники его искусства более широким кругам общественности. Она работала на поверхностном уровне – эй, посмотрите на эти крутейшие бит-хиппи-панковские вещи, – но она также прорабатывала тему источников его искусства. Многие действительно говорили мне после шоу, что творчество Принса стало им понятнее. Потому что там было пятнадцать стеллажей со всякой всячиной из его коллекции, а стены были увешаны картинами, получившимися из всего этого. В современных арт-инсталляциях искусство, как правило, деконтекстуализировано – помещено в белый куб. Я как куратор действую иначе. Я не пытаюсь поддержать существующий канон, я, скорее, своего рода распаковщик.

Я читала, что незадолго до открытия Принс сказал в интервью: «Это будет странная выставка. Никто не придёт (из-за её расположения)».

Верно. Но, знаете, то, что выставку посетило около двадцати тысяч человек, это уже отлично. Кроме того, каталог будет жить дольше. Однажды я видел, как кто-то читал «Американскую молитву» в метро. Ричарду понравилась «Американская молитва». И людям, к мнению которых я прислушиваюсь, тоже.

Большинство выставок начинается с идеи выставки – каталог идёт следом, и он только о самой экспозиции. Мне хотелось начать с каталога. Я не представлял, как будет выглядеть «Американская молитва», когда начал своё исследование. Я дал себе год, чтобы сделать это, и инсталляция сама вышла из этого процесса. Каталог перекликается с выставкой, но это не просто каталог экспозиции.

«Франция Аведона: Старый Свет, новый взгляд». Выставка в Национальной библиотеке Франции (18 октября 2016 – 26 февраля 2017). Фото: David Paul Carr / BnF

Мне показался очень интересным ракурс, который вы использовали, чтобы посмотреть на творчество Ричарда Аведона. В течение своей жизни он боролся с тем, что его не принимали в мире искусства. Он был талантлив, известен и богат. Но он был аутсайдером. Теперь он считается гением. Обычно этого не встретишь, читая об Аведоне.

Да, но это потому, что он пытался навязать своё собственное повествование, чтобы заставить людей смотреть на его работу определённым образом, вместо того, чтобы просто её повесить на стену. Типа, знаете, я действительно большой и серьёзный художник, забудьте о том, что я снимаю моду, это – чтобы оплачивать счета... Но это безумие, потому что именно эта самая гибридность в работе Аведона делает его блестящим художником, это умение быть разными вещами одновременно, способность манипулировать одними и теми же изображениями в самых разнообразных медиа. Но он так отчаянно мечтал выставляться в Музее современного искусства (MoMA), что просто затрахался**. В то же время он хотел быть самым известным фотографом в мире, одновременно иметь succès d’estime (успех у критиков) и успех у публики, как, скажем, Стэнли Кубрик. В кино это сделать легче, чем в мире искусства, вдобавок в сфере фотографии, которая во времена Аведона была своего рода гетто художественного мира и только боролась за то, чтобы быть признанной одним из «изящных искусств». Это выражение звучит так притягательно-старомодно в наши дни, вы не находите?

Как вы думаете, если бы он прожил на десять лет дольше, мог ли он преуспеть с выставкой в МоМА или нет?

Если бы он прожил достаточно долго, до самой последней смены караула в MoMA, наверное, да. Новый куратор, Квентин Baджак, въезжает в такие вещи. У Аведона была довольно большая выставка в Музее Метрополитен в 2002 году, но я в шоке от того, насколько поверхностно большинство людей до сих пор воспринимает Аведона. Даже со своим «Американским Западом» (опубликован в 1985 году – ред.), с фотографиями его отца, серией портретов «Семья» для Rolling Stone и большими фресками – в частности, с «Фабрикой Уорхола» и семьёй Аллена Гинзберга – он всё ещё находится под подозрением. С течением времени его образ будет эволюционировать, потому что его самого нет поблизости и он больше не может вмешаться... и сказать вам, что думать о его работе. В связи с этим я расскажу вам поучительную историю.

У Аведона первоначально были хорошие отношения с Джоном Шарковски, куратором MoMA, который задавал тон в мире фотографии в 60-е. Шарковски делал книгу «Глядя на фотографии» и хотел опубликовать самую знаменитую фотографию Аведона – «Довима со слонами» (1955). Аведон написал Шарковски и попросил заменить её на один из его «художественных портретов» (они в конечном счёте использовали портрет Исака Динесена), который, по мнению Аведона, лучше характеризует его работу. От прочтения их переписки я почувствовал, насколько Шарковски был раздражён: кто здесь куратор? Теперь промотаем вперёд на почти полвека. Журнал «Time» делает выпуск, посвящённый фотографиям ХХ века, оказавшим наибольшее влияние. «Ковбой» Ричарда Принса – тот, который был на обложке каталога его ретроспективы в Музее Уитни в 1994 году, первая фотография, которая заработала миллион долларов на аукционе, – на первом месте. Угадайте, какую фотографию Аведона выбрал журнал? «Довиму». Если бы Аведон был ещё жив, он бы «обрабатывал» редакторов «Time», чтобы те использовали один из его «серьёзных» снимков, и мучился бы по поводу всего. Зачем? «Довима» – превосходный образ.

Richard Avedon. Dovima with Elephants. 1955

Нелепо, потому что я вижу Аведона как постмодерниста, который хотел, чтобы его признали высоким модернистом, чтобы быть в каноне великих художников, на которых он вырос. Но он был не в состоянии сделать этот последний шаг к постмодернизму. Он спорил, справедливо, что фотография, все фотографические изображения – это созданные, сконструированные образы, в противовес идее решающего момента у Анри Картье-Брессона и в уличных фотографиях Гарри Виногранда, которые имели больший вес в высоколобых кругах. Если бы Аведон дошёл до предела в своём мышлении, он бы встретился с «Поколением картинок»***. Он сделал несколько постановочных снимков ближе к концу своей карьеры, таких как замечательная серия «Volpi Bal»**** – это коллажи со скрытой технологией коллажа. Но он слишком вкладывался в ремесло фотографа, потому что был воспитан как фотограф-профессионал. Он делал фотографии на паспорт для моряков торгового флота, он был связан со Школой знаменитых фотографов***** 1960-х…

Он просто не мог сделать следующий шаг, то есть сказать, что раз фотография – это только созданные моменты, почему они не могут быть подделками? Он застрял на уровне построения фотографических моментов в то время, когда пришли Синди Шерман и Ричард Принс. Тема Принса была: «Я просто собираюсь сфотографировать фотографии». Тема Синди заключалась в том, чтобы создать кадры из фильмов, которых никогда не было. У каждого была своя точка зрения на «картинки». Некоторые из фотоповествований Аведона приближаются к таким вещам, но это ещё не то. Он не смог, потому что он был фотографом с миссией поднять своё ремесло до уровня искусства. Принс смог, потому что он на самом деле не был в первую очередь фотографом.

Один из способов понять это – сравнить «Ковбоев» Принса с «Американским Западом» Аведона. Обе серии – фотографии Аведона, фотографии фотографий Принса – касаются западного мифа, и обе были сделаны в эпоху Рейгана со значительным политическим подтекстом.

Аведон отверг всю концепцию пейзажа – нечто центральное для всей идеи Запада – и делал фотографии людей на полях на фоне белой бумаги и в естественном свете. Это одни из самых красиво сделанных и впечатляющих портретов из всех, что вы когда-либо видели, это минимализм и экспрессионизм одновременно. Принс делает то же самое путём повторного фотографирования фотографий, сделанных с некоторым техническим мастерством – но не гением – Аведона. Аведон толкает фотографию к пределам её масштаба, контрастности и т.д., в то время как Принс просто вытягивает ковёр из-под ног. Но они работают на одной территории.

«Франция Аведона: Старый Свет, новый взгляд», выставка в Национальной библиотеке Франции (18 октября 2016 – 26 февраля 2017). Фото: David Paul Carr / BnF

И в этом, в некотором роде, была трагедия Аведона?

Как ни странно, Ричард Принс делал искусство из коммерческой работы Аведона – один из его снимков моды перефотографирован со съёмки Аведона. Произведения «поколения картинок» не проявляют никаких эмоций, это как рассказать шутку, но смеха в ответ не услышать. Аведон был не в состоянии увидеть, насколько близко он подошёл. На Карнеги Триеннале 1993 года его фотографии Берлинской стены были рядом с работами Сугимото, Уильямса и т.д., и он отлично входит в эту обойму как концептуальный художник, которому случилось заняться фотографией, – как характеризует себя Кристофер Уильямс, – а не как «фотохудожник» наподобие Артура Пенна. Он был близок, но просто опоздал примерно на поколение или около того.

Часто люди спрашивают меня, как я пришёл от Ричарда Принса к Ричарду Аведону. Вы знаете, что я действительно ненавижу в жизни? Когда вы покупаете что-то в интернете, и вам говорят: «Вам также может понравиться...», а затем предлагают вам все эти другие, очевидно, как-то связанные вещи. У меня есть подруга писательница, и каждый раз, когда она покупает книгу на Амазоне, ей рекомендуют один из её романов… Я пытаюсь отключить всё это. Мне нравится переходить от одного предмета к другому на основе очень идеосинкратических или эфемерных связей. В этом конкретном случае я попал к Ричарду Аведону из-за Фонда Аведона – его сын Джон прочитал «Американскую молитву». Ему понравилась эта книга, и, поскольку в то время они готовились к большому показу, включавшему фреску семьи Аллена Гинзберга, в галерее Гагосяна, он попросил меня написать о Гинзберге и Аведоне.

Значит ли это, что так вы открыли Аведона с другого ракурса, под другим углом?

Я сконцентрировался на Гинзберге и через него я понял, что Аведон был очарован отношением Гинзберга к отцу. Это привело меня к тому, чтобы посмотреть на его отношения с Джоном и с его собственным отцом – Иаковом. Это также имеет много общего с Робертом Франком, который учил Гинзберга снимать. Я обнаружил, что фотографии Гинзберга гораздо интереснее, чем я представлял. И Франк был парнем, которого Аведон считал своим главным конкурентом.

Фрагмент экспозиции «Ходоки: голливудская загробная жизнь в искусстве и артефактах» (7 ноября 2015 – 10 апреля 2016). Фото: Танасси Караджеорджиу

В прошлом году ещё один аспект вашей страсти к коллекционированию – киномир – материализовался в виде выставки. Как это случилось?

Мне всегда были интересны фильмы. Когда я учился в Йельском университете, я был директором колледжского киноклуба. У меня в комнате стоял один из 16-миллиметровых проекторов нашей группы, и когда мы его не использовали, иногда в течение дня я смотрел один и тот же фильм по три-четыре раза перед тем, как показать его вечером. Я посещал уроки по теории кино и хотел было перевестись из Йельского университета в киношколу UCLA. А мои родители думали, что я шучу, – они не собирались стоять в сторонке и смотреть, как я покидаю учебное заведение из Лиги плюща, отправляясь (по их мнению) в ремесленное училище. Отец сказал мне: «Выброси это из головы, сынок». Позднее, когда я стал репортёром газеты (это была моя первая работа после колледжа и до Уолл-стрит), я должен был просматривать фильмы для газеты. Я хотел стать писателем, но пошёл в другом направлении.

Фрагмент экспозиции «Ходоки: голливудская загробная жизнь в искусстве и артефактах» (7 ноября 2015 – 10 апреля 2016). Фото: Танасси Караджеорджиу

В какой-то момент я начал собирать предметы, связанные с кино. Меня интересовали только вещи, предшествовавшие завершению фильма, вещи, связанные с процессом, с производством, а не с маркетингом. В частности, сценарии. И чем дальше сценарий был от окончательного варианта, тем более интересным он мне казался. Окончательные сценарии съёмки – это интересные документы, но более ранние черновики с приписками от руки по всем страницам – гораздо интереснее. Другая вещь, которую я собираю, – это фотографии со съёмочных площадок. Фотографии, сделанные на пустых съёмочных площадках, так, что они могут быть точно воссозданы, как если бы нужно было вернуться и снять заново. Сейчас у меня, вероятно, тысяча сценариев и несколько тысяч фотографий со съёмок. Я специализируюсь в трёх областях: фильмы нуар, вестерны и Новый Голливуд. Под Новым Голливудом я имею в виду Монте Хеллмана, Денниса Хоппера, все эти небольшие фильмы 1970-х годов вплоть до Дэвида Линча. В сценариях много текстового материала и фотографий гораздо более высокого разрешения, чем на экране – много визуального материала, который один из художников «Ходоков» назвал «эксформация» (exformation). Мне нравится эта концепция. Это я всегда и ищу. Эксформация: материал, который не входит в конечный продукт. Купюры (the outtakes). Не пройденные пути. То, что вываливается из кузова грузовика по дороге к запланированной доставке.

Фрагмент экспозиции «Ходоки: загробная жизнь Голливуда в искусстве и артефактах» (7 ноября 2015 – 10 апреля 2016). Фото: Танасси Караджеорджиу

Где вы это берёте?

Ну, проводятся регулярные аукционы голливудских реликвий, существует сеть собирателей и по крайней мере один заслуживающий доверия дилер. Много материала приходит из вещей актёров и режиссёров – коробка сценариев оказывается в шкафу чьего-то умершего дяди.

Много ли конкуренции?

Да. Например, материалы из «Крёстного отца», «Волшебника из страны Оз», «Унесённых ветром», «Касабланки» – больших голливудских фильмов – являются объектами фетиша. Мне не так интересны объекты фетиша, как интересно создание основы, структуры работы, которое можно изучать в течение долгого, долгого периода времени. Т.е. то, как пишутся и делаются фильмы. У меня есть четыре или пять разных версий «Печати зла» (1958), все они вдоль и поперёк исписаны почерком Орсона Уэллса. У меня есть ранний черновик «Искателей» (1956), где в нижней части последней страницы поставлен знак вопроса после слов «уезжает верхом». Они даже не знали, пока снимали фильм, как закончат его – останется Джон Уэйн или нет.

Фрагмент экспозиции «Ходоки: загробная жизнь Голливуда в искусстве и артефактах» (7 ноября 2015 – 10 апреля 2016). Фото: Танасси Караджеорджиу

Вы чувствуете, что как коллекционер несёте ответственность за то, чтобы уберечь эти вещи от рассеивания и исчезновения?

Да, совершенно верно. И я также работаю на большем уровне со всеми огромными архивами, которые не обязательно мне интересны, но которые должны обрести академический дом. Так, чтобы оставаться вместе. Я сохраняю несколько крупных архивов, которые в конечном итоге окажутся в научно-исследовательских институтах. Бесценный материал из голливудских фильмов может иметь архивную ценность, но и ценность объектов фетиша. Вчера состоялся аукцион в Бонхамс, и платье, которое было на Ким Новак в «Вертиго», было продано за 23 тысячи долларов плюс комиссия. Мне это не интересно. Но я люблю этот фильм. У меня есть сценарий, много фотографий со съёмочной площадки и набор выполненных художественным отделом эксизов лестницы в колокольне.

Что вы купили вчера?

Я купил набор из трёх сценариев Уильяма Фолкнера. Я купил три копии различных версий сценария для фильма, который никогда не был снят. Я люблю сценарии великих писателей для фильмов, которые никогда не были сняты, – они замечательные. Я также купил рабочую копию Майкла Кёртиса «Ангелы с грязными лицами» (1938), у меня уже пять черновиков с разных этапов съёмки. Сорок лет назад, когда я только начинал как репортер газеты, я брал интервью у Сидни Кингсли, написавшего «Тупик», пьесу, на которой основаны «Ангелы». Ещё я купил четыре разных сравнительно малоизвестных сценария фильмов нуар 1940-х годов, два из них – Кёртиса. И я купил копию «Ребёнка Розмари» с письмом от Джона Кассаветиса и огромный архив «Крёстного отца: часть II», проданного арт-директором фильма. В комплекте был сценарий, фотографии мест съёмки и т.д. Это было самое дорогое.

Кто-то ещё претендовал на этот материал?

Да. Такие аукционы, как вчера, бывают раз пять-шесть в год. Люди, причастные к индустрии, коллекционируют всё это.

Как вы себя чувствовали после того, как закончился аукцион и вы получили то, что выбрали? Счастливым, удовлетворённым, довольным?

Я чувствовал, что это прогресс. Я получил это всё по довольно разумным ценам. На том же аукционе был, например, персональный экземпляр «Как зелена была моя долина» (1941), принадлежавший Морин О'Харе, который она получила от Джона Форда. Я не знаю, за сколько он ушёл, приблизительно за 60–80 тысяч долларов. Мне это не интересно, потому что я ничему из этого не научусь. Возможно, экземпляр окончательного сценария съёмки фильма «Как зелена была моя долина» можно найти в сети. Но я ищу вещи, которых нет в интернете. Я стараюсь спускаться в чёрные дыры.

Потому что если я этого не сделаю, никто не сделает. Это отвечает всем моим личным критериям; это что-то непрерывное. Я могу смотреть на эти вещи буквально каждый день. Я сооружаю смысл тем выбором, который делаю, собирая всё это. Я ненавижу слово «куратор». «Курированные» меню ресторанов и тому подобное – это тошнотворно. На самом деле недавно я организовал показ с Гленном О'Брайеном в Нью-Йорке, в «Витрине искусства и архитектуры» (Storefront for Art and Architecture), где мы провели слайд-шоу, показав то искусство, которое не было продано на аукционах на той неделе, и мы разыгрывали комедию, когда на экране возникала картина. Мол, «Как Дональд Трамп украсит Белый дом?» – и запускали портрет Путина, сделанный Джоржем Бушем, и другие картины художников, над которыми легко посмеяться. Мы назвали это шоу «Без куратора», потому что мне кажется, что слово «курировать» глупое. Так же как «iconic». Лингвистическая инфляция высосала из этого слова весь смысл.

Но, может быть, вы можете попытаться изменить это?

Тогда я должен придумать слово получше. «Диспетчер движения искусства» (Art traffic controller). Как вам это? Мне кажется, я думаю, что я куратор, когда я курирую выставку в музее или в галерее, а остальное время я кто-то ещё. Барахольщик, накопитель или сберегатель, я не знаю. Но то, что я точно знаю, что нельзя курировать коллекцию... хотя у некоторых коллекционеров есть кураторы, которые выбирают за них и заботятся о работах. Мне кажется, что курировать означает собирать работы по теме – монографические или субъективные – в конкретный момент времени. Курирование собственной (или чужой) коллекции по существу является управлением капиталом или упражнением в складском учёте (смеётся).

Пьер Шаро. Стеклянный дом (1932). Париж, 2016. Фото: Марк Лайон

Возвращаясь к этому месту – вы живёте в Стеклянном доме уже десятый год. Остались ли ещё какие-либо неразгаданные тайны или теперь вы можете сказать, что понимаете дом полностью?

Нет, всё ещё продолжается. Удивительно, как мы продолжаем находить тут всякие штуки. Только месяц назад у нас появился повод вскрыть потолок в ванной комнате и в главной спальне. И мы обнаружили – чего никто никогда раньше не знал – что среди многочисленных экспериментов, проведённых в этом доме, был своего рода прототип отопительной системы, проложенной горизонтально, в потолке. Поскольку потолок был пронизан проводами, обёрнутыми очень плотной тканью, они явно думали, что если бы им удалось согреть провода, тогда тепло пошло бы вниз и согрело бы спальню. В реальности провода перегорели. Проект не был успешным, но это доказывает, что строительство дома было экспериментальным без всяких скидок.

Шесть месяцев назад пришёл человек, у которого было семнадцать стеклянных негативов постройки этого дома. Которые, конечно, я сразу же купил. Я посмотрел их и узнал, что Пьер Шаро заказал эти фотографии, чтобы взять их с собой в Брюссель и проецировать их в рамках инсталляции, над которой он работал. Но этого не произошло. Записи об этом доме далеко не полные, и тут можно сравнивать, например, с Ле Корбюзье, который сохранил почти весь свой материал. Тот был чокнутым. Позвольте привести пример.

Когда я проводил исследование Ле Корбюзье и его отношений с Джавахарлалом Неру, в архиве его Фонда я нашёл папку, содержащую различные рождественские открытки, которые Неру отправлял Ле Корбюзье на протяжении многих лет. Ни одна из них не была лично подписана, в сущности, это были письма, скрытые под видом поздравительных открыток. Неру, должно быть, отправлял их сотнями, если не тысячами каждый год – а он был премьер-министром Индии, представляете? Ле Корбюзье сохранил каждую из них, потому что вот таким он был. Поэтому они до сих пор существуют. Шаро, напротив, собрал чемодан и в спешке уехал из Парижа, а нацисты шли за ним по пятам. Так что всё, что было, пропало. Не осталось плана дома, очень скудная документация, всего лишь несколько планов предварительного строительства в парижских архивах.

Этот дом – дело жизни. Вы покупаете картину, вешаете на стену, а через год вам нужны деньги или она вам надоела, и вы отправляете её на Sotheby’ и начинаете сначала. С домом так поступить нельзя.

Очень интересно смотреть, что происходит со всеми этими модернистскими домами середины прошлого века в Калифорнии, к чему всё идёт. А происходит следующее: богатые люди покупают их, а затем чрезвычайно их расширяют. Они, по сути, добавляют ещё один дом, так, что оригинальный дом становится приложением к более крупному проекту. Здесь нельзя этого сделать. Нужно оставить всё так, как есть. Я могу что-то починить, но не могу проснуться однажды утром и сказать: «Давайте установим сауну». Приходится жить в этом доме без некоторых удобств, которые приходят на определённом уровне состоятельности. Во-вторых, это продолжающаяся реставрация – очень много всего надо сделать, и мы этим занимаемся практически каждый день. Конечно, на самом деле я не приношу себя в жертву. Да, я жертвую потенциальной парилкой, но взамен получаю жизнь в этом большом прекрасном доме в центре Парижа в полном спокойствии, здесь много света и фантастический сад. Жаловаться не приходится.

В Стеклянном доме. Фото: daniellaondesign.com

Утром, до нашего разговора, я встречалась с Дианой Вене, коллекционером искусства и женой французского скульптора Бернарда Вене. Она сказала мне, что она родилась неподалёку от этого дома и была здесь двадцать лет назад. Тогда этот дом напомнил ей Эйфелеву башню. Ле Корбюзье, в свою очередь, называет его «машиной для жизни».

Я не думаю, что он имел в виду Стеклянный дом, я думаю, что он говорил о своих собственных домах. Дома Ле Корбюзье не столько функциональные, сколько в своём роде скульптурные. В случае Ле Корбюзье он задавал тон и более или менее диктовал резидентам правила о мебели, искусстве и т.д. Этот дом, напротив, был результатом интенсивного сотрудничества между семьёй и архитектором. И я думаю, что в отличие от Ле Корбюзье, который априори несёт чувство архитектурного стиля в каждом своём проекте, Пьер Шаро является частью традиции, которую я бы назвал «поэтический функционализм».

Это люди, которые не работают в определённом архитектурном стиле, но, скорее, выжимают стиль из самого проекта путём решения поставленных задач. Так и у этого дома нет определённого стиля. У Пруве нет определённого стиля. У Пола Нельсона, который также принадлежит к этой группе, нет определённого стиля. Ренцо Пьяно является наследником этой традиции. Как и Шигеру Бан, Ричард Роджерс. Ричард Мейер больше напоминает Ле Корбюзье. Вы можете узнать его здание за милю от него. Пруве никогда не говорил, что что-то beau («красиво» по-французски) – он мог сказать только, что это bien («хорошо»), потому что он был против того, чтобы что-то было красиво ради красоты. Всё в этом доме (кроме теплового излучения в потолке) по-прежнему работает…

Самое плохое, что может случиться с искусством как объектом коллекции, это то, что оно оказывается на чьём-то складе и никогда больше не увидит свет. Это почти невозможно с архитектурой. Но я думаю, ответственность того, кто покупает и продаёт архитектурные шедевры, даже выше. Каково это, коллекционировать архитектуру?

На самом деле я не коллекционирую архитектуру. Я серийный «захватчик» архитектуры. Я занял Стеклянный дом, я занял Тропический дом, я занял купол «Глаз мухи» Бакминстера Фуллера. Но разница в том, что купол и Тропический дом – это, в конце концов, педагогические объекты. Это потенциальные кочевые архитектурные сооружения. Стеклянный дом – это другое предложение, поскольку это настоящий дом, и через три года, когда наш сын окончит среднюю школу, мы будем жить здесь постоянно. До сих пор Стеклянный дом был нашим временным пристанищем. Звучит немного претенциозно, но ушло почти десять добрых лет на то, чтобы довести дом до состояния, пригодного для жизни. Его можно было посещать, но он был необитаем. Теперь он обитаем, и мы здесь живём. Это требует иного уровня внимания, и я могу заверить вас, что я не собираюсь в ближайшее время приобретать другие модернистские шедевры. Вы можете себе представить, сколько предложений я получаю. Каждое здание, находящееся под угрозой сноса. Мне даже приходят письма от французских агентов по недвижимости, в которых говорится: «Поскольку вы владелец Стеклянного дома, может быть, вас заинтересуют другие модернистские шедевры?»

Роберт М.Рубин. Фото: Танасси Караджеорджиу

Есть архитектурные проекты, которые меня интересуют, проекты, в которых я могу участвовать, как в прекрасном показе Шаро в Еврейском музее, который курирует мой друг Эстер да Коста Мейер. Но на данный момент мне надо всё переварить. Без сомнения, дом предложит нам множество проектов в течение следующих двадцати лет, если мы будем слушать внимательно. Что ещё я могу сказать вам об этом доме?

Может быть, вы могли бы мне его показать?

Конечно.

* В период между 1946 и 1964 годами в даймах Рузвельта в США содержалось 90% серебра и 10% меди, дайм весил 2,50 грамма. «Серебряный стандарт» означает денежную систему, в которой стандартная экономическая единица счёта является фиксированным весом серебра.

** В конце 1960-х и начале 1970-х годов Ричард Аведон работал в тесном сотрудничестве с Джоном Шарковски над проектом для MoMA под рабочим названием «Тяжёлые времена», но проект не был осуществлён. Для Аведона это была тяжёлая тема на протяжении десятилетий, потому что у других фотографов там проходили персональные выставки, а у него – нет.

*** «Поколение картинок» – эта группа художников возникла в 1970-е годы под влиянием минималистичного и концептуального искусства. Манипулируя знакомыми образами, они демонстрировали, как эти образы влияют и изменяют наши представления о мире. Среди художников, представлявших группу, были Ричард Принс, Синди Шерман, Барбара Крюгер, Роберт Лонго и другие.

**** «Бал Вольпи» был впервые организован Графом Джузеппе Вольпи ди Мисурата в 1932 году в честь инаугурации Международного кинофестиваля в Венеции. Он проходил в богатой принадлежавшей графу усадьбе XVI века – Палаццо Вольпи – и вошел в историю как последний аристократический бал в Европе или индульгенция потерянной эпохи. Приглашение на бал Вольпи было одним из самых желанных в мире. Бал Вольпи устраивали до конца 1980-х годов, он прекратился параллельно с уходом из жизни его наиболее выдающихся посетителей. Аведон увековечил память о последнем бале серией «Бал Вольпи Ричарда Аведона» (1992), специально подготовленной для журнала «Эгоист».

***** Школа знаменитых фотографов (ШЗФ) (The Famous Photographers School (FPS)) была создана в 1961 году в Уэстпорте, штат Коннектикут. Вдохновением к её созданию послужила финансово успешная Школа известных художников, заочное обучение началось вскоре после Второй мировой войны. ШЗФ была основана фотографом Виктором Кепплером (1904–1987) и просуществовала до 1974 года. Ядро школы состояло из десяти ведущих фотографов своего времени, включая Ричарда Аведона, Филиппа Халсмана, Ирвинга Пенна, Берта Штерна и Альфреда Эйзенштадта. Тысячи студентов научились фотографии благодаря курсу заочного обучения, созданному этими мастерами.